La désertion massive de la plateforme X, orchestrée sous couvert d’éthique et de protestation, reflète une fracture profonde dans nos démocraties numériques. Alors que certains crient au complot et dénoncent une machine à propagande, d’autres défendent l’idée d’un espace où les opinions, aussi discordantes soient-elles, coexistent. Dans cette mascarade médiatique, entre accusations de manipulation et quête de pureté idéologique, où se trouve vraiment le cœur du débat ? Exploration des enjeux et des paradoxes d’un réseau devenu le symbole de nos tensions collectives.

« Ceci est mon dernier tweet. Je quitte X. Et j’appelle à sortir X de l’équation, collectivement. X était un lieu de la liberté d’expression, avec ses défauts. Aujourd’hui, X est devenu un outil de propagande au service d’un homme et d’une idéologie réactionnaire qui vise à fragiliser les régimes démocratiques en place. Quitter X a un coût, politique et communicationnel. Mais rester sur X, c’est cautionner et alimenter la machine. X a toujours nourri la haine, c’était l’essence même de son algorithme. Mais aujourd’hui, X porte la haine et alimente les voix les plus nauséabondes, les idées les plus violentes. Je ne suis pas le premier à partir et j’espère que c’est un mouvement de masse qui s’est enclenché depuis quelques semaines et va se poursuivre. Journalistes, élus, citoyens, associations, universités, entreprises, usagers de X aux intérêts différents : notre responsabilité est individuelle et collective. Sortons X de l’équation. »

Voici les derniers mots de Roland Lescure, économiste, homme d’affaires et homme politique français, publiés sur X. Nous aurions pu citer une myriade d’autres tweets qui annoncent, eux aussi, leur refus de continuer à contribuer à l’existence d’un réseau jugé dangereux et toxique, mais celui-ci est emblématique de la posture qui accompagne cette décision : Moi, dans le camp du Bien, je quitte ce qui est le camp du Mal. Et une sinistre petite musique accompagne ce mouvement, une implicite obligation à se justifier si, d’aventure, l’on décide de rester. On peut craindre, demain, que l’ensemble du contenu de X ne soit censuré ou tout simplement disqualifié si nous laissons une position aussi manichéenne prospérer, car ne nous y trompons pas, l’immense majorité des utilisateurs voient en X une formidable source d’informations et un lieu exeptionnel de rencontres et de débats d’idées. Faisons le point sur ce qui ressemble à plus d’un titre à une formidable mascarade.

Ce dossier contient de nombreuses références, il aborde des points que certains d’entre vous connaissent déjà, d’autres sont des révélations, n’hésitez pas à survoler les chapitres qui vous sont inutiles si vous êtes initié.

X, anciennement Twitter, bref historique

X, la plateforme de microblogging lancée en 2006 par Jack Dorsey, Evan Williams, Biz Stone et Noah Glass, rachetée en 2022 par le patron de SpaceX, Tesla, Starlink et Neuralink, entre autres, permet aux utilisateurs de publier des messages courts, appelés « tweets ». Cette plateforme est rapidement devenue un outil majeur pour la diffusion d’informations en temps réel.

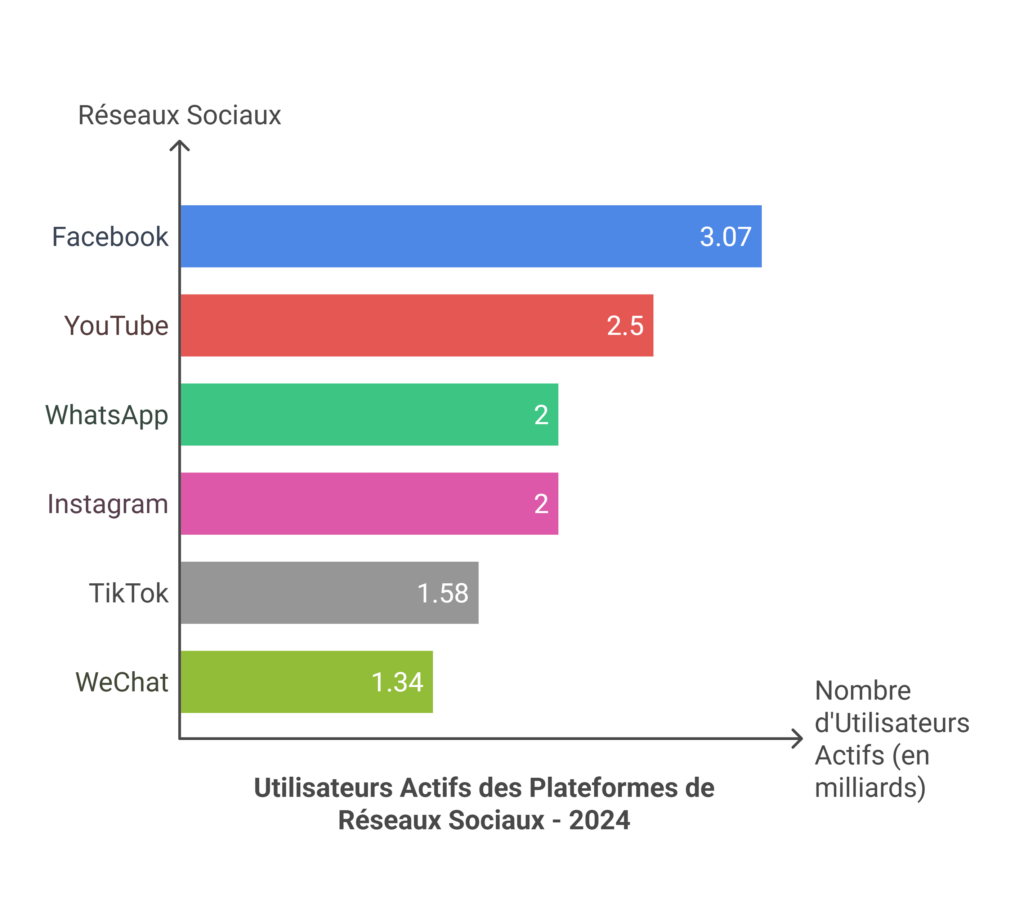

En 2024, X compte environ 619 millions d’utilisateurs actifs mensuels, soit 11,6 % des internautes mondiaux (Blog du modérateur). C’est très peu par rapport à d’autres plateformes.

En France, X comptait environ 17,5 millions d’utilisateurs actifs mensuels au début de l’année 2024, en hausse par rapport aux 13,7 millions de l’année précédente (Digitiz). Parmi ces utilisateurs, environ 6 millions se connectent quotidiennement, représentant 40 % des inscrits (Blog du modérateur).

Les statistiques démographiques montrent que 66,1 % des utilisateurs sont des hommes, contre 33,9 % de femmes (Blog du modérateur). Les 18-24 ans représentent 22 % des utilisateurs, les 25-34 ans 25 %, les 35-44 ans 24 %, et les plus de 45 ans 29 % (Les Makers).

Sociologie des utilisateurs de X : métiers et diplômes

X (anciennement Twitter) attire une audience plus éduquée et professionnelle que la moyenne des internautes, avec une forte représentation des métiers intellectuels et créatifs. Voici une synthèse des éléments clés :

Les métiers des utilisateurs de X

- Professions surreprésentées :

- Journalistes : Utilisent X pour diffuser l’actualité, engager leur audience et suivre les tendances. Aux États-Unis, environ 25 % des journalistes en font leur réseau principal.

- Politiciens : X est un canal direct pour communiquer avec les citoyens et partager des opinions politiques.

- Chercheurs et universitaires : Vulgarisent leurs travaux et participent à des débats publics, notamment dans les sciences et la sociologie.

- Professionnels du marketing : Surveillent les tendances, gèrent l’image de marque et interagissent avec les consommateurs.

- Artistes et créateurs : Dialoguent avec leurs fans dans les domaines de la musique, du cinéma ou de la littérature.

- Secteurs représentés :

- Technologie : Ingénieurs et innovateurs partagent idées et découvertes.

- Santé : Médecins et infirmiers, particulièrement actifs depuis la pandémie de COVID-19.

- Médias et arts : Prolongent leurs activités professionnelles sur X.

Niveau de diplômes

- Diplômés surreprésentés :

- Environ 40 % des utilisateurs aux États-Unis sont titulaires d’un diplôme universitaire, contre 30 % dans la population générale.

- En France, beaucoup viennent de grandes écoles ou d’universités, notamment dans les sciences sociales, politiques et juridiques.

- Étudiants actifs :

- Les jeunes diplômés et étudiants utilisent X pour :

- Développer leur réseau professionnel.

- Suivre des experts et personnalités influentes.

- Participer à des discussions spécialisées.

- Les jeunes diplômés et étudiants utilisent X pour :

- Diplômes avancés :

- Docteurs et titulaires de masters sont très présents, surtout dans les cercles académiques et professionnels.

Un réseau polarisé mais influent

- X reste un espace privilégié pour les professions intellectuelles et technologiques.

- Les récents changements sous Elon Musk ont entraîné des départs (notamment de journalistes et chercheurs), mais les tendances varient selon les régions et contextes politiques.

En résumé, X est une plateforme marquée par la forte participation des élites intellectuelles et professionnelles, ce qui explique qu’il soit à ce point sensible. Bien que polarisé, il reste un espace d’échange influent et diversifié, et constitue de ce fait un réseau informationnel qui joue un rôle important dans la vie des pays où l’application est active.

Polémique actuelle et appels au départ

Depuis l’acquisition de Twitter par Elon Musk en octobre 2022 et son rebranding en « X » en 2023, des changements significatifs ont été opérés, accompagnés de quelques décisions controversées. Parmi celles-ci, on peut noter la réduction drastique des équipes de modération et la réintégration de comptes précédemment bannis. Musk a exprimé son opposition à ce qu’il considère comme une culture « woke » et une censure excessive sur la plateforme, justifiant ainsi le licenciement d’environ 80 % des employés, dont plus de 1 200 spécialistes de la modération (20 Minutes).

Musk a également publié une série de documents internes, surnommés les « Twitter Files », qui ont révélé des pratiques antérieures de modération jugées illégales. Parmi ces pratiques figurait l’utilisation de « Listes noires secrètes » destinées à limiter la visibilité de certains comptes et contenus jugés problématiques (Contrepoints).

Les « Twitter Files », l’attachement à la liberté d’expression

Les « Twitter Files » sont une série de documents internes de Twitter rendus publics par Elon Musk après son acquisition de la plateforme en 2022. Ces documents ont mis en lumière les interactions entre Twitter et diverses agences gouvernementales américaines, dont le FBI et la DARPA1.

Voici quelques points clés révélés par les « Twitter Files » :

- Le FBI entretenait un contact régulier avec Twitter pour signaler des comptes ou des tweets jugés problématiques, souvent en lien avec la désinformation électorale. Des documents montrent que des réunions régulières étaient organisées pour discuter de la modération de contenu, en particulier pendant les périodes électorales.

- Des allégations indiquent que le FBI aurait agi comme un « portier » pour un programme de surveillance et de censure des médias sociaux impliquant plusieurs agences fédérales.

Concernant la DARPA, bien qu’elle soit moins directement mentionnée dans les « Twitter Files », des spéculations circulent sur son rôle potentiel dans la surveillance en ligne et l’influence sur les utilisateurs. Historiquement, la DARPA a financé des projets de recherche liés à la cybersécurité et aux réseaux sociaux. Un article de The Guardian, publié le 8 juillet 2014, révèle que la DARPA a financé des études sur l’analyse et l’influence des utilisateurs de Twitter, y compris des mouvements comme Occupy ou des comportements d’utilisateurs dans le Moyen-Orient, ainsi que des analyses de tweets de célébrités comme Lady Gaga et Justin Bieber (The Guardian).

Les « Twitter Files » ont déclenché un débat sur des questions fondamentales : la liberté d’expression, la censure gouvernementale et les relations entre grandes entreprises technologiques et le gouvernement américain. Ils montrent comment ces interactions peuvent conduire à des décisions de modération (ou de censure) de contenu perçues comme politiquement biaisées, bien que justifiées officiellement par des préoccupations liées à la désinformation et à la sécurité nationale.

Incidences de ces révélations en Europe

Ces révélations ont alimenté le débat sur l’équilibre entre la modération nécessaire pour prévenir les abus et la préservation de la liberté d’expression. Les critiques soulignent que la réduction des équipes de modération pourrait entraîner une augmentation des contenus haineux et de la désinformation, suscitant des préoccupations quant à la sécurité et à la qualité des échanges sur la plateforme. À l’inverse, les partisans de Musk estiment que ces mesures favorisent une expression plus libre sur la plateforme.2

Une petite triche d’Elon Musk qui a participé à alimenter le soupçon

Le 15 février 2023, le magazine The Verge a révélé qu’Elon Musk, déçu par le faible engagement de son tweet sur le Super Bowl comparé à celui du président Joe Biden, a demandé à ses ingénieurs de modifier l’algorithme de Twitter pour promouvoir davantage ses propres tweets.

Ce changement a conduit à une augmentation artificielle de la visibilité de ses publications grâce à un « multiplicateur d’utilisateurs puissants » spécialement conçu pour Musk. Cette manipulation a rapidement été remarquée par les utilisateurs, qui ont constaté une surabondance de ses tweets dans leurs fils d’actualité.

Cette intervention, qui a suscité de vives critiques, est venue alimenter les débats sur l’éthique de la gestion algorithmique des contenus sur les réseaux sociaux. Elle apporte aussi la preuve qu’une tentative de manipulation d’un élément important d’une application comme X ne reste jamais secrète très longtemps. C’est du reste une règle que nous devons tous avoir à l’esprit, un secret, c’est une chose qui ne se dit qu’à une personne à la fois. Nous y reviendrons.

Les notes de la communauté

Les Notes de la communauté sur X (anciennement Twitter) sont un système de modération participative conçu pour lutter contre la désinformation. Les utilisateurs ayant un compte actif depuis au moins six mois, un numéro de téléphone vérifié, et n’ayant pas enfreint les règles récemment peuvent devenir contributeurs. Ils peuvent proposer des notes sous des publications pour ajouter du contexte, corriger des informations ou fournir des précisions.

Ces notes sont évaluées par d’autres contributeurs. Pour qu’une note apparaisse publiquement, elle doit recevoir des votes positifs d’un nombre suffisant de contributeurs, idéalement issus de perspectives variées, afin de limiter les biais. Le système vise ainsi à garantir que les informations validées sont consensuelles. X utilise un algorithme pour évaluer l’utilité des notes, bien que ses détails précis ne soient pas publics. L’objectif est de prévenir les manipulations par des groupes organisés et de garantir un large consensus.

Malgré son potentiel à améliorer l’exactitude des informations, le système a ses limites. Il peut être lent à réagir, sujet à des biais, et inefficace face à des campagnes de désinformation organisées. Ces critiques ont conduit X à introduire des améliorations, comme l’extension des notes aux contenus vidéo et des ajustements dans l’algorithme pour renforcer leur fiabilité et rapidité.

Ce système reste un élément central de la stratégie de modération de X, en externalisant une partie du contrôle de la qualité du contenu aux utilisateurs eux-mêmes, à l’image de la modération communautaire de Wikipédia, tout en laissant beaucoup moins de place à la possibilité que quelques groupes s’emparent du contrôle des contributions, ce qui sévit depuis des années sur Wikipedia.

Les Notes de la communauté sont un outil robuste pour évaluer la validité des publications, qui opère efficacement. Vous pouvez suivre, via ce tableau de bord, le nombre de notes attribuées à un utilisateur donné, les résultats sont éloquents

Les critiques des algorithmes de recommandation

Une des principales critiques de X porte sur ses algorithmes de recommandation, qui déterminent le contenu affiché dans la timeline des utilisateurs. Ces recommandations sont basées sur deux flux :

- Centres d’intérêts : contenus suggérés en fonction des activités et préférences de l’utilisateur.

- Abonnements : contenus publiés par les comptes que l’utilisateur suit.

Les utilisateurs peuvent personnaliser leur flux en bloquant ou masquant des comptes ou des mots-clés, ce qui permet de créer un flux d’informations sur mesure. Toutefois, des contenus associés ou populaires, ainsi que des publications d’utilisateurs influents, apparaissent fréquemment dans les flux en raison de leur forte notoriété.

Il est possible d’évaluer la popularité d’un compte via des outils comme SocialBlade, qui offre des statistiques détaillées sur les performances des utilisateurs.

La critique de X prend une dimension internationale

La critique de X dépasse les frontières d’un seul pays et concerne l’ensemble des utilisateurs occidentaux, notamment en Europe et en Amérique du Nord, où des débats similaires sur la modération des contenus et la sécurité en ligne sont en cours. Par exemple, un nombre croissant d’universités et d’instituts de recherche allemands et britanniques ont récemment quitté la plateforme.

En France, ceux qui partent encouragent leurs abonnés à les rejoindre sur des réseaux alternatifs comme Bluesky 3, Mastodon, ou d’autres plateformes moins connues.

Ce mouvement rappelle celui de 2023, qui n’avait pas rencontré le succès escompté. Cependant, cette fois, l’exode semble prendre une ampleur plus importante. Plusieurs comptes ont récemment annoncé leur départ de X, parmi lesquels :

- Médias : The Guardian, La Vanguardia, Dagens Nyheter, Ouest-France, Sud Ouest, Mediapart.

- Acteurs politiques : Anne Hidalgo, Benoît Hamon, Mathieu Klein, Sandrine Rousseau, Marine Tondelier, Jeanne Barseghian, Yannick Jadot.

- Collectivités et institutions : Ville de Paris, Région Grand Est, École Polytechnique, Observatoire des inégalités, la Cimade, CHU de Bordeaux, Red Star FC, Mémorial de Caen.

- Universités : Rennes 2, Nantes, Paris-Saclay, Strasbourg, Aix-Marseille, Lyon-3, Bordeaux-Montaigne, Toulouse-II Jean-Jaurès, Paris-Est.

Un hashtag unifie ces initiatives : #HelloQuittX.

HelloQuitX

HelloQuitX est une initiative française visant un départ collectif de la plateforme X le 20 janvier 2025, jour de l’investiture de Donald Trump. Ce mouvement, qui se déclare apolitique et transpartisan, proteste contre l’utilisation présumée de X par Elon Musk pour manipuler l’opinion publique. Son objectif principal est de permettre aux utilisateurs de se réapproprier des espaces numériques plus compatibles avec des démocraties fonctionnelles.

Sur son site web, HelloQuitX propose des outils pour faciliter la migration des abonnements et des contenus (threads) vers d’autres plateformes. Pour la reconstition du carnet d’abonnés sur Bluesky, HelloQuitX » a collaboré avec Sky Follower Bridge, un outil permettant de retrouver les comptes suivis sur X directement sur Bluesky. Si la procédure est simple, l’extension se comporte de façon très intrusive et certainement pas autorisée ni légale, en intégrant dans l’application X elle-même un petit bouton qui s’insére sous le profil d’un utilisateur afin de rechercher des utilisateurs BlueSky similaires. C’est pour le moins cavalier.

Plusieurs institutions, syndicats et chercheurs du CNRS soutiennent cette initiative, qui invite les utilisateurs à quitter X ce jour-là pour envoyer un message clair sur l’éthique numérique.

Le mouvement a été salué pour son combat contre la désinformation, mais critiqué pour sa supposée politisation. Divers médias français ont couvert HelloQuitX, soulignant son organisation et sa critique des pratiques des réseaux sociaux.

Une figure émerge du paysage médiatique, c’est David Chavalarias, membre du collectif HelloQuittX. David Chavalarias est un mathématicien, chercheur en sciences sociales computationnelles et directeur de recherche au CNRS 4 en France. Il est spécialisé dans l’étude des dynamiques sociales et politiques à l’ère numérique, avec un focus particulier sur l’impact des algorithmes, des réseaux sociaux et de la désinformation sur les comportements collectifs. Son dernier ouvrage5, intitulé « Toxic Data : Comment les réseaux manipulent nos opinions« , est paru en mars 2022 aux éditions Flammarion. Dans ce livre, il analyse l’impact des réseaux sociaux sur les démocraties, en mettant en lumière la manière dont des acteurs politiques ou étatiques peuvent influencer les opinions publiques via les plateformes numériques. Il propose également des pistes concrètes, tant individuelles que collectives, pour se prémunir de ces manipulations et protéger nos démocraties.

Une récente interview dans l’émission 28 minutes diffusée sur Arte, en présence de Fabrice Epelboin, montre que le sujet est loin d’être aussi simple que l’annonce ceux qui quittent la plateforme. Fabrice Epelboin est un entrepreneur, enseignant et expert en médias numériques, cybersécurité, et technologies émergentes. Il est connu pour ses analyses sur les impacts des réseaux sociaux et du numérique sur la société, ainsi que pour ses travaux autour de la protection de la vie privée en ligne. Très impliqué dans la défense des libertés numériques, il critique souvent les abus des grandes entreprises technologiques et les régulations qu’il considère comme liberticides. Il a pris position sur des sujets comme la surveillance de masse, les algorithmes des réseaux sociaux, et leur rôle dans la manipulation de l’opinion publique.

« Il faut quitter X parce que c’est devenu une machine à manipuler l’opinion », explique David @chavalarias — mathématicien, directeur de recherche au @CNRS et membre du collectif #HelloQuitteX.

⏯ Faut-il quitter X ?

🎧 https://t.co/SHKomQktHt pic.twitter.com/hTd0i6Hgaj— 28 minutes (@28minutes) January 15, 2025

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’argument d’autorité brandit par David Chavalarias pour couper toute discussion avec Fabrice Epelboin étonne.

Le code source de X est-il disponible sur GitHub ?

Oui, le code a été déposé sur GitHub, une plateforme en ligne qui permet aux développeurs de collaborer, partager et gérer du code source pour des projets logiciels, mais c’était il y a deux ans, et il a probablement évolué depuis. Le code source des algorithmes de recommandation de X est toutefois accessible publiquement sur GitHub : https://github.com/twitter/the-algorithm.

Mais n’importe quel développeur peut accéder à la documentation officielle de l’API de X, comprenant les métriques et les fondamentaux, depuis cette adresse accessible à tous sur le site de X. Une entreprise peut ainsi interragir avec l’application et accéder à un très grand nombre d’informations (les métriques), à condition de respecter les règles et limites de l’API pour éviter des suspensions ou des restrictions de compte. Il est de ce fait assez facile de vérifier le fonctionnement des recommandations.

Les métriques sont des indicateurs quantitatifs permettant d’évaluer la performance et l’engagement des comptes et contenus sur la plateforme. Pour les développeurs et créateurs, elles offrent une opportunité de comprendre l’impact des campagnes et d’optimiser les stratégies de contenu.

Bonjour @ISCPIF, @CNRS et @HelloQuitteX ! Dans cette infographie, vous indiquez que l’api de @X serait cadenassé, vous empechant de mener des recherches. Etonné,j’ai vérifié et celle-ci est bien accessible ici : https://t.co/YWufJLzlGu

Quelles métriques vous manquent-ils ? Car… https://t.co/q6Bh2q5V9F

— Matthieu M – e/acc (@MatthieuM_oreau) January 18, 2025

L’équipe de David Chavalarias a choisi une autre méthode pour analyser le comportement de l’aglorithme de recommandations.

Une étude conduite par David Chavalarias

David Chavalarias a mené une étude examinant les disparités entre les timelines organisées par les utilisateurs de X et leurs choix d’abonnement. Grâce à une combinaison d’outils, notamment une extension de navigateur et la collecte de données via l’API de Twitter, cette enquête révèle plusieurs points clés :

- Une forte amplification des contenus issus de la même communauté.

- Une préférence pour les tweets émotionnels et toxiques, amplifiés par l’algorithme.

- Une amplification inégale des contenus selon l’orientation politique des comptes suivis.

Cet audit souligne l’importance de la transparence et de la sensibilisation à l’impact de la curation algorithmique. Les résultats ont été publiés dans un article scientifique disponible sur HAL6), une archive ouverte développée en France pour collecter, conserver et diffuser des documents scientifiques issus de la recherche académique, gérée par le Centre pour la communication scientifique directe (CCSD), une initiative du CNRS.

L’analyse a été réalisée sur 463 participants actifs sur la version desktop de Twitter entre le 3 mars et le 6 avril 2023. En moyenne, chaque participant suivait 682 comptes. Le rapport précise que l’échantillon n’est pas représentatif de l’ensemble des utilisateurs de Twitter, notamment en raison de l’utilisation d’une extension de navigateur, qui exclut les utilisateurs mobiles. Elle confirme que l’étude reste pertinente pour comprendre les dynamiques algorithmiques et les biais potentiels.

Politoscope : un outil d’analyse politique développé par David Chavalarias lui-même

Les orientations politiques ont été estimées grâce à la base de données Politoscope, malheureusement il s’agit d’un projet dirigé par David Chavalarias à l’Institut des Systèmes Complexes de Paris Île-de-France (ISC-PIF). Ce projet, également mis en avant dans son livre « Toxic Data – Comment les réseaux influencent nos opinions », explore l’influence des réseaux sociaux sur les dynamiques politiques.

On notera que, s’agissant d’analyse politique, eu égard à la quasi inévitable présence de biais sur un sujet aussi sensible, ce point décrédibilise l’étude. Qui plus est on ne sait rien des sources en question. Continuons.

Amplification des contenus toxiques

Rien d’étonnant, les tweets qualifiés de « toxiques » reçoivent en moyenne deux fois plus de réponses et de likes que les tweets non toxiques. Ce phénomène s’observe partout, un avis négatif sera toujours plus diffusé qu’un avis positif, donc il n’y a rien de surprenant.

Il est précisé que l’identification des tweets toxiques a été réalisée à l’aide des outils suivants :

- XLM-T : un modèle multilingue spécialement entraîné sur les tweets pour l’analyse des sentiments.

- Detoxify : un modèle libre de traitement du langage naturel, formé sur la base de données de commentaires toxiques Jigsaw de Google. Une attention particulière a été portée pour limiter les biais raciaux présents dans les ensembles de données.

Arrêtons nous quelques instants sur Jigsaw. Lancé en 2010 par Google sous le nom de Google Ideas et dirigé par Jared Cohen, Jigsaw développe des technologies pour contrer les menaces pesant sur les sociétés ouvertes, telles que la censure et les discours haineux. Avant de rejoindre Google, Jared Cohen a travaillé sous les administrations Bush et Obama, se spécialisant dans la diplomatie numérique et les initiatives technologiques visant à promouvoir la démocratie, notamment en zones de conflit. En tant qu’ancien fonctionnaire du Département d’État américain, il a évolué dans des cercles où les technologies numériques et leurs applications stratégiques étaient au cœur des préoccupations.

Bien qu’aucun lien officiel ou public entre Jigsaw, Cohen et la DARPA n’ait été établi, la proximité entre leurs intérêts et champs d’action laisse penser que l’absence de liens connus pourrait justement renforcer l’hypothèse d’interactions indirectes ou informelles. Ces questions méritent d’être explorées davantage.

Analyses des tendances politiques dans les timelines

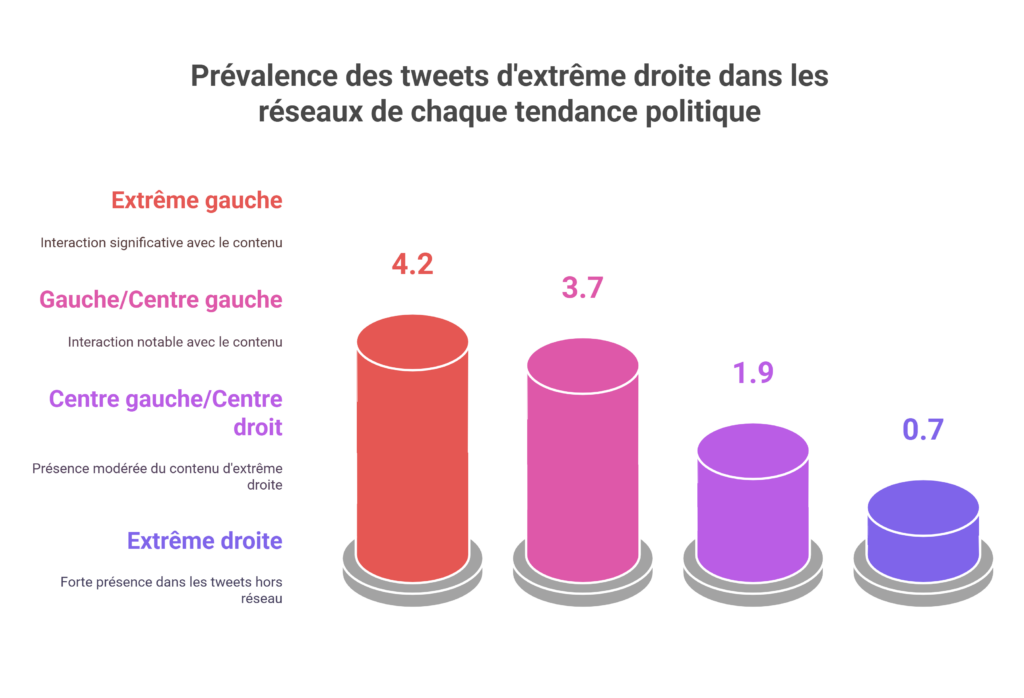

Les résultats montrent que les tweets hors réseau (c’est-à-dire non issus des abonnements directs) reflètent un alignement idéologique différent selon les tendances politiques des participants :

- Les participants d’extrême gauche et de gauche/centre-gauche voient davantage de contenus alignés avec leurs idées politiques dans leurs timelines.

- Les participants de centre-droit reçoivent une proportion plus importante de contenus issus de la gauche et de l’extrême droite.

- Les tweets d’extrême droite (score politique supérieur à 0,7) sont nettement plus amplifiés hors réseau, avec des ratios de 4,2 (extrême gauche), 3,7 (gauche/centre-gauche) et 1,9 (centre-gauche/centre-droit).

Une analyse graphique des tendances politiques sur Twitter est disponible ci-dessous, illustrant les disparités d’amplification algorithmique :

Quel crédit apporter à cette analyse étant entendu qu’on ne sait rien des sources et qu’un glissement sans précédent s’est exercé dans notre société, et plus particulièrement encore au sein des milieux universitaires, à un tel point que tout ce qui n’est pas dans la ligne de pensée de la gauche rassemblée au sein du Nouveau Front Populaire est systématiquement classé à l’extrême droite ? On constate en effet à quel point de très nombreux sujets sensibles (économie, délinquance, immigration,…) font systématiquement l’objet de censure ou de très vives critiques sur les réseaux sociaux et dans les médias, ce qui contribue largement à la croissance des phénomènes déviants, comme en témoigne la sinistre affaire des groomings gangs. Les sujets qui dérangent sont très souvent passés sous silence.

« Les commissions d’enquête ont établi que les autorités de l’époque et, notamment, la police ont tardé à réagir et à enquêter dans l’affaire des « grooming gangs » par crainte d’être accusées de racisme » pic.twitter.com/k7IVsRdXhZ

— TV5MONDE (@TV5MONDE) January 16, 2025

Le message suivant illustre l’hostilité envers Twitter, bien peu raisonnable. Et pourtant il est très relayé. Voici qui reflète les préoccupations liées à l’amplification algorithmique des voix les plus radicales, accentuant la polarisation et la toxicité des échanges, initiée très souvent par ceux qui tiennent des positions extrèmistes, ici situés à gauche de l’échiquier politique. Ce type de propos reflète une tendance très ancrée à gauche à essentialiser les opposants idéologiques pour les disqualifier.

Twitter est devenu un bar de néonazis, où le patron donne un mégaphone aux éléments les plus radicaux, et où il est impossible de discuter sans que des néonazis bourrés ne viennent à notre table nous insulter.

On reste « pour parler à tout le monde », ou bien on change de bar ?

— Célian Godefroid → 🐘 (@CelianGodefroid) January 12, 2025

Les personnalités derrière HelloQuitX sont surtout connues pour leurs engagements politique très à gauche. Nous sommes très loin d’un groupe transpartisan et apolitique.

Qui est derrière « HelloQuitX » ?

Le moment est venu d’en savoir plus sur qui est derrière HelloQuitX7, qui se déclare comme mouvement transpartisan et apolitique qui vise à permettre aux citoyens de se réapproprier des espaces numériques compatibles avec des démocraties fonctionnelles. Ce projet science-citoyens déclare regrouper plus de 30 membres issus de différentes associations et organisations, dont la majorité sont bénévoles. Parmi ses fondateurs figurent des entités comme le CNRS, la Ligue des Droits de l’Homme, La Quadrature du Net, le SNJ-CGT, Nothing 2 Hide, On est prêt et Au Poste.

Membres clés et leurs contributions :

- Arié Alimi : Avocat français engagé dans la défense des droits de l’homme, connu pour ses publications et ses prises de position sur des sujets comme l’antisémitisme et la politique de gauche en France.

- David Chavalarias : Mathématicien et chercheur au CNRS, spécialiste des réseaux sociaux et des données. Il est à l’origine de « HelloQuitX » et critique ouvertement la gestion de X par Elon Musk.

- David Dufresne : Écrivain et réalisateur, fondateur d’ »Au Poste », un média indépendant axé sur les libertés publiques et la critique des politiques publiques.

- Gregory Fabre : Membre du comité de pilotage de « HelloQuitX ». Ses contributions spécifiques restent limitées dans les sources disponibles.

- Paula Forteza : Ancienne députée LREM, impliquée dans des initiatives pour la transparence et la démocratie numérique.

- Magali Payen : Associée à « On est prêt », elle milite pour l’environnement et les droits humains.

- Benjamin Sonntag : Activiste et membre de La Quadrature du Net, engagé dans la défense des droits et libertés numériques.

Ces personnalités sont surtout connues pour leurs engagements politique très à gauche. Nous sommes très loin d’un groupe transpartisan.

L’engagement de l’Europe à protéger la démocratie et les citoyens

L’Europe, pour se prémunir contre d’éventuelles ingérences étrangères utilisant les réseaux sociaux à des fins de déstabilisation, a adopté le Digital Services Act (DSA) ou Loi sur les services numériques. Cette réglementation européenne, adoptée en 2022 et entrée en vigueur progressivement à partir de 2023, modernise le cadre juridique des services en ligne. Son objectif principal est de mieux protéger les droits des utilisateurs et de garantir un espace numérique plus sûr et transparent.

Objectifs principaux du DSA :

- Protéger les utilisateurs en ligne : Limiter la diffusion de contenus illégaux, de désinformation et de produits dangereux.

- Améliorer la transparence : Obliger les plateformes à expliquer le fonctionnement de leurs algorithmes, notamment les critères de recommandation.

- Renforcer la responsabilité des plateformes : Imposer des mesures claires pour modérer les contenus, en particulier la suppression des contenus illicites.

- Garantir la liberté d’expression : Éviter les suppressions arbitraires de contenus et trouver un équilibre entre modération et liberté d’expression.

Champ d’application du DSA :

Le DSA s’applique à tous les intermédiaires en ligne opérant dans l’Union européenne, notamment :

- Les plateformes en ligne (réseaux sociaux comme X/Twitter, Facebook, Instagram).

- Les marketplaces (Amazon, eBay).

- Les moteurs de recherche (Google).

- Les fournisseurs d’hébergement de contenus et de services en ligne.

Les plateformes ayant plus de 45 millions d’utilisateurs en Europe sont soumises à des obligations spécifiques, telles que :

- Audit annuel des systèmes de modération.

- Transparence sur les publicités ciblées.

- Partage de données avec les chercheurs pour analyse.

Les entreprises qui ne respectent pas les règles du DSA risquent des amendes pouvant atteindre 6 % de leur chiffre d’affaires mondial. Le DSA est un cadre ambitieux qui place l’Europe à l’avant-garde de la régulation des services numériques. Il vise à créer un environnement en ligne plus éthique, sécurisé et adapté aux besoins des utilisateurs.

En conclusion

Ah, les fantasmes de la conspiration politique ! Dans ce monde merveilleux qu’est Internet, où la vérité est plus malléable qu’une pâte à modeler, certains imaginent qu’Elon Musk, l’un des hommes les plus occupés de la planète, passe ses nuits à manipuler les algorithmes de X pour insérer des idées d’extrême droite dans les timelines. Une idée séduisante pour ceux qui préfèrent voir des complots derrière chaque ligne de code.

Imaginez-le, sacrifiant des heures précieuses, non pas pour coloniser Mars ou révolutionner les transports et permettre à des personnes handicapées de marcher à nouveau, mais pour ajuster subtilement un algorithme. Et ce, bien sûr, sans laisser la moindre preuve, hormis dans les esprits conspirationnistes ou dans des études qui s’auto-référencent, utilisant des outils créés par les chercheurs eux-mêmes. Bravo, détectives, mystère résolu !

La réalité est plus prosaïque : Musk a racheté X pour défendre la liberté d’expression, une valeur aussi fondamentale pour les Américains que l’est le hamburger dans la carte de tous les restaurants du pays. Et pourtant, face à une plateforme où les opinions divergentes s’affrontent sans filtre, qu’il est possible malgré tout d’activer, certains préfèrent croire à un grand complot plutôt que d’accepter cette diversité.

Et pourquoi Musk ferait-il une telle chose ? Par pur plaisir ? Pour accumuler du pouvoir sur les retweets ? Peut-être qu’il voulait juste booster ses propres publications sur le Super Bowl ? Soyons réalistes : si Musk manipulait réellement les algorithmes à des fins politiques, un employé, parmi les milliers travaillant pour X, aurait déjà vendu cette information pour le prix d’une magnifique demeure en pierres dans le Maine. La crédibilité mondiale de Musk s’effondrerait aussitôt. C’est bien mal connaitre le monde réel que de penser ainsi.

Pour ceux qui quittent X, incapables de composer avec un monde où des narrations différentes coexistent, il semble plus simple de fuir tout en laissant penser à une formidable vertu. Ils préfèrent croire au spectre de l’extrême droite caché dans les lignes de code que de reconnaître que la liberté d’expression inclut, par définition, des opinions discordantes.

Ironiquement, en partant, ils ne font que confirmer leur propre difficulté à accepter une réalité qui ne correspond pas à leurs attentes. Mais, puisque X est un réseau dynamique et porteur, et que les déserteurs cherchent aussi la notoriété et tout ce qui flate l’égo, il y a fort à parier que beaucoup vont revenir.

Quelle triste mascarade. Quelle chance, aussi de savoir maintenant si facilement ceux avec lesquels nous pouvons avancer pour améliorer l’état du monde. Ils ne fuient pas la discussion pour rester dans un entre-soi aux pensées limitées.

Addenda

La rédaction de cet article a été facilitée par les multiples contributions de professionnels et de passionnés qui connaissent leur métier et ne sont pas avares de partages de leurs connaissances. Qu’ils soient chaleureusement remerciés. OHERIC-Média se veut être leur relais, la parole de ceux qui font, pas de ceux qui disent ce qu’il faut penser. Je fais le voeu qu’un jour nous nous retrouverons dans le monde réel pour faire connaissance.

Il ne fait à mon sens aucun doute que les médias et les acteurs politiques ou institutionnels qui font aujourd’hui le choix de quitter X en se drapant de vertu vont peu à peu s’enfermer dans des bulles de pensées et cesseront de faire évoluer leur pensée. Puis, si ce n’est déjà fait, ils s’installeront dans une consanguinité morale et intellectuelle dont il leur sera très difficile de sortir. Beaucoup vont disparaitre. D’autres feront le choix de continuer à glaner des information sur ce réseau, discrètement. C’est leur choix. Les défis que l’humanité a à relever ne les attendront pas.

-

Sébastien Tertrais: Auteur/AutriceVoir toutes les publications Fondateur et rédacteur en chef à OHERIC-Média

- La DARPA, Defense Advanced Research Projects Agency (Agence pour les projets de recherche avancée de défense), est une agence du département de la Défense des États-Unis. Fondée en 1958, elle a pour objectif principal de développer de nouvelles technologies à usage militaire.[↩]

- Le Monde.fr[↩]

- fondé en 2019 par Jack Dorsey, le créateur de Twitter, Bluesky se veut être une alternative décentralisée à Twitter[↩]

- Centre National de la Recherche Scientifique[↩]

- NDLR : Nous ne l’avons pas lu.[↩]

- HAL (Hyper Articles en Ligne[↩]

- Tout les informations sont sur le site HelloQuitX[↩]

4 Responses

Quel travail « topissime ».

Merci de partager cette excellente analyse.

J’ai toujours mis en avant l’article 2 de notre déclaration des DHC du 26 août 1789.

Mais du haut de mes 62 ans, je commence à douter. Notre pays est trop « corrompu » par cette pensée « restrictive » du socialo-ecolo-communisme, tant dans l’enseignement que dans nos administrations, voire certaines de nos entreprises.

Merci encore

YodaDK sur X

Mais quel article ! Je n’ai jamais rien lu de tel sur la vie de notre démocratie moderne

Un article d’une qualité exceptionnelle

Au nom de l’équipe, merci beaucoup pour votre appréciation que nous va droit au cœur !

exhaustif ..

merci de la clarté du propos.