Ne laissons pas les étiquettes tuer le débat démocratique

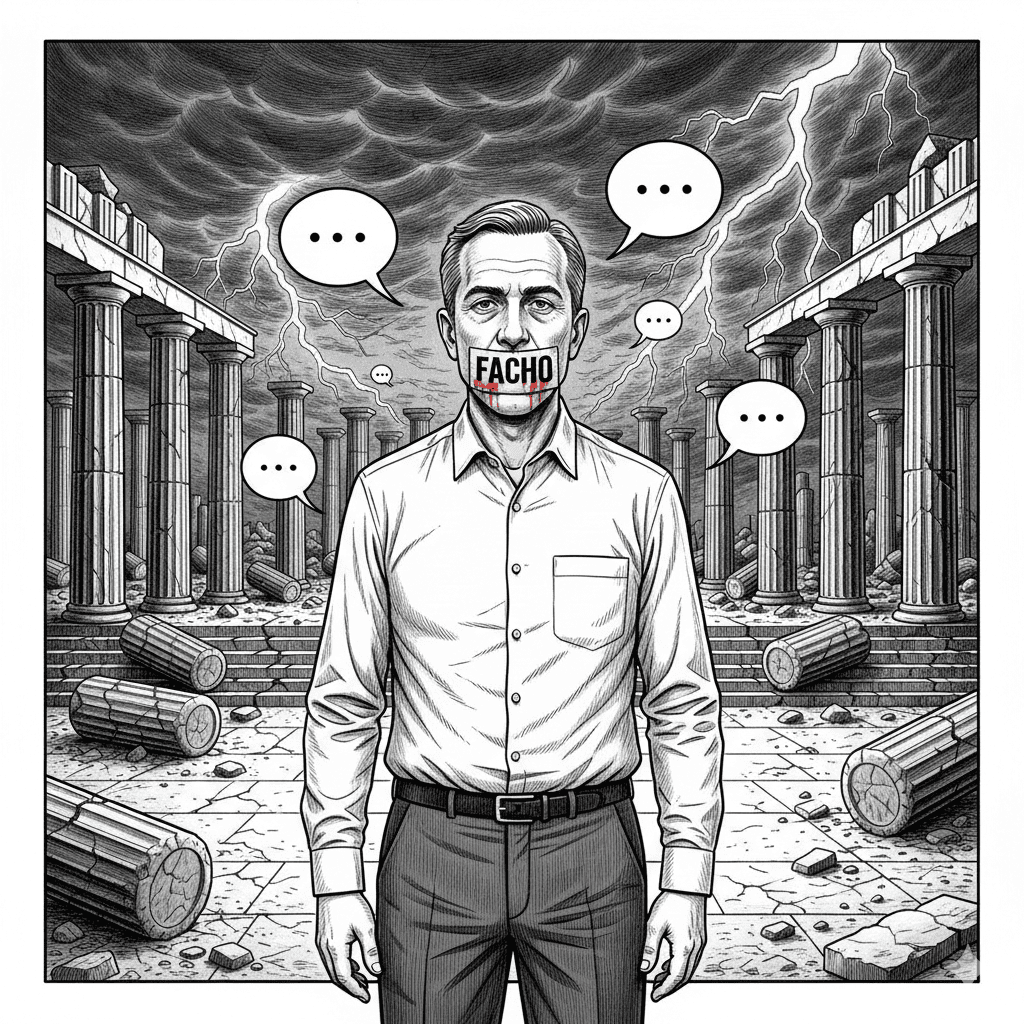

Il m’est arrivé, comme directeur d’association, de gérer des situations complexes auprès des gens du voyage. Dans certains cas, il fallait prendre des décisions difficiles : expulser une famille dont les comportements délinquants mettaient en danger toutes les autres, ou les installations en péril. C’était une mesure de protection pour la collectivité. 1 Pourtant, une association de défense des droits de l’homme m’a traité de « facho ».

Cet épisode, déjà choquant en 2002, prendrait aujourd’hui une ampleur bien plus destructrice. Dans un climat saturé d’insécurité, de désinformation, de tensions autour de sujets sensibles comme le sont ceux de l’immigration, de l’insécurité, de la progression de l’islamisme, de la désindustrialisation, et tant d’autres, une accusation infondée devient vite un couperet. Une étiquette suffit à jeter l’opprobre, à disqualifier, à réduire au silence. Beaucoup préfèrent alors se taire. Les problèmes, eux, restent et se développent. Les citoyens souffrent. Et les démagogues prospèrent.

Quand l’étiquette devient une arme

Il est légitime et nécessaire de dénoncer les véritables dérives extrémistes. Mais l’étiquetage abusif — traiter son adversaire de « raciste », de « facho » ou de « trumpiste » sans preuve solide — n’est pas un acte de vigilance citoyenne. C’est une arme politique qui vise à délégitimer l’autre, à bloquer toute discussion, à lui retirer le droit même de parler. Cette arme n’est pas très éloignée, du reste, de ce comportement enfantin bien connu qui consiste, pour un enfant réprimandé par son parent, de lui dire qu’il le déteste, qu’il est le plus méchant parent de la terre, et qu’il ne veut plus jamais lui parler.

Cette arme fonctionne par contamination : si vous êtes accusé, vos alliés, vos soutiens, vos partenaires risquent d’être éclaboussés. Beaucoup prendront leurs distances. Vous êtes isolé. De moins en moins de personnes osent s’engager. Et le débat s’arrête.

Le coût démocratique du silence

Dans les contextes les plus sensibles, cette arme est particulièrement dangereuse. Un maire qui veut réguler un campement insalubre, un responsable associatif qui doit gérer des violences, un professeur qui aborde un sujet délicat : tous savent qu’une accusation malveillante peut suffire à les briser. Alors, par prudence, on se tait.

Ce silence pèse lourd. Les habitants et les citoyens voient leurs problèmes ignorés. Les comportements déviants se trouvent confortés : « personne n’osera nous sanctionner ». Les responsables honnêtes se découragent. Et ceux qui osent braver le tabou sont souvent d’autres démagogues, qui capitalisent la colère et se présentent comme les seuls à « dire la vérité ». Ironie tragique : plus on abuse de l’étiquette « facho », plus on renforce ceux qu’on prétend combattre.

Quand l’arme se retourne contre la société

Il faut aussi parler de ceux qui manient cette arme. Leur responsabilité est immense. Car enfin, que révèle le recours systématique à ces accusations ?

- L’incompétence, d’abord : incapables d’argumenter sur le fond, certains responsables ou militants se réfugient dans l’insulte morale. C’est l’aveu d’une faiblesse intellectuelle et d’une incapacité à affronter la complexité des faits.

- La manipulation consciente, ensuite : d’autres savent très bien ce qu’ils font. Ils utilisent l’étiquetage pour museler leurs adversaires, détourner l’attention des citoyens et éviter d’avoir à rendre des comptes sur leur propre inaction. Ceux-là deviennent de fait les complices des dangers qu’ils prétendent combattre — l’insécurité, les désordres sociaux, la progression des extrêmes.

Dans les deux cas, le résultat est le même : les problèmes s’aggravent, la société se fracture un peu plus, et la démocratie s’affaiblit.

Distinguer critique légitime et abus d’étiquetage

Il ne s’agit pas de nier que des discours extrémistes existent et qu’ils doivent être combattus. Mais la démocratie a besoin de règles claires pour séparer la vigilance utile du lynchage injuste. Voici quelques critères simples :

- Des faits établis : l’accusation repose-t-elle sur des preuves tangibles, vérifiables, ou seulement sur des impressions et amalgames ?

- La précision : critique-t-on une action concrète, un propos clair, ou bien une intention supposée, une appartenance fantasmée ?

- Le but : s’agit-il d’informer et de protéger, ou de réduire l’autre au silence ?

- La proportion : la gravité de l’accusation correspond-elle vraiment à la situation ?

- L’effet sur le débat : la critique ouvre-t-elle à la discussion, ou ferme-t-elle toute possibilité de nuance ?

Une société qui applique ces critères protège à la fois ses citoyens contre les véritables extrémismes et ses responsables contre les campagnes de disqualification.

Redonner confiance et courage

Il est temps de le dire clairement : la peur des étiquettes tue l’action politique. Elle prive notre pays de la contribution de femmes et d’hommes compétents, engagés, prêts à prendre des décisions difficiles, mais nécessaires.

Aux citoyens, je veux adresser ce message : n’acceptez pas qu’un débat soit clos par un mot jeté comme une insulte. Demandez des faits, exigez la proportion, refusez la disqualification automatique. Engagez-vous, localement ou nationalement, sans vous laisser intimider par la menace du pilori médiatique.

À ceux qui exercent des responsabilités, je veux dire ceci : la fermeté n’est pas la brutalité, la gestion n’est pas l’idéologie, le courage n’est pas l’extrémisme. Osez agir, osez expliquer, osez défendre vos décisions avec clarté et transparence.

En conclusion

La démocratie n’a pas besoin de surenchère morale. Elle a besoin de vérité, de responsabilité et de courage. Protégeons-nous des extrêmes, oui. Mais refusons de transformer chaque décision difficile en diabolisation, en procès en fascisme. C’est ainsi que nous pourrons, ensemble, affronter les problèmes réels et redonner confiance aux citoyens.

-

Sébastien Tertrais: AuteurVoir toutes les publications Fondateur et rédacteur en chef à OHERIC-Média

- Je décris plusieurs de ces situations dans mon livre « Je suis resté pour voir ». Le monde des Gens du Voyage constitue en effet un microcosme d’exception pour mieux comprendre de nombreux phénomènes de société.[↩]

2 Responses

Observation très pertinente de l’orientation simpliste des débats sur les réseaux sociaux ou à la télévision (voire même dans l’hémicycle !).

La proposition pour décrypter les manipulateurs est intéressante.

Mais comment insuffler ce mode de fonctionnement dans la population française ? Réfléchir par soi-même, vérifier, comprendre… Simplement, être plus curieux, ouvert et surtout, accepter de prendre du temps pour cela.

Mon observation est que les gens ne veulent plus attendre ou prendre le temps pour quoi que ce soit. Cela s’aggrave au fil des avancées technologiques, en particulier avec la capacité de nos smartphones, avec l’ IA qui prend en charge de plus en plus de tâches et réfléchit pour nous. Et curieusement, ce temps supplémentaire mis à notre disposition ne semble pas (en général) être consacré à lire, apprendre, comprendre… En simplifiant, j’ai le sentiment que les progrès rendent les humains de plus en plus idiots et fainéants. Cela semble être confirmé par des études récentes sur l’utilisation de chatGPT et consorts.

Bref, on se dirige lentement mais sûrement vers le scénario d’Idiocracy, de Mike Judge (2006). Ce n’est pas très optimiste, j’en conviens…

Toujours aussi pertinent. Je rejoins les remarques de Tony Girardo.

Je compléterai en remarquant que beaucoup veulent aller vite (mode zapping) sans chercher à vérifier, analyser, comprendre (effet marketing).

Et quand bien même, il faudrait que les lectures ne soient pas orientées par mimétisme, absence d’approches contraires, …

A cela s’ajoute qu’il faut tellement de temps, d’arguments pour étayer des faits que cela freine toutes ardeurs face à ces « populistes marketeurs » (suffit de voir la bêtise retenue par le commun des mortels de ce député PS sur la valorisation de LVMH ce jeudi 16 octobre).