Charles Thimon

Réalisateur – Documentaire et Vérité |

Dans un monde marqué par des tensions géopolitiques croissantes, où la dépendance énergétique est devenue un levier de pouvoir – comme l’a cruellement rappelé la crise russo-ukrainienne et ses répercussions sur l’approvisionnement en gaz de l’Europe –, la quête d’une pleine indépendance énergétique s’impose comme une priorité stratégique.

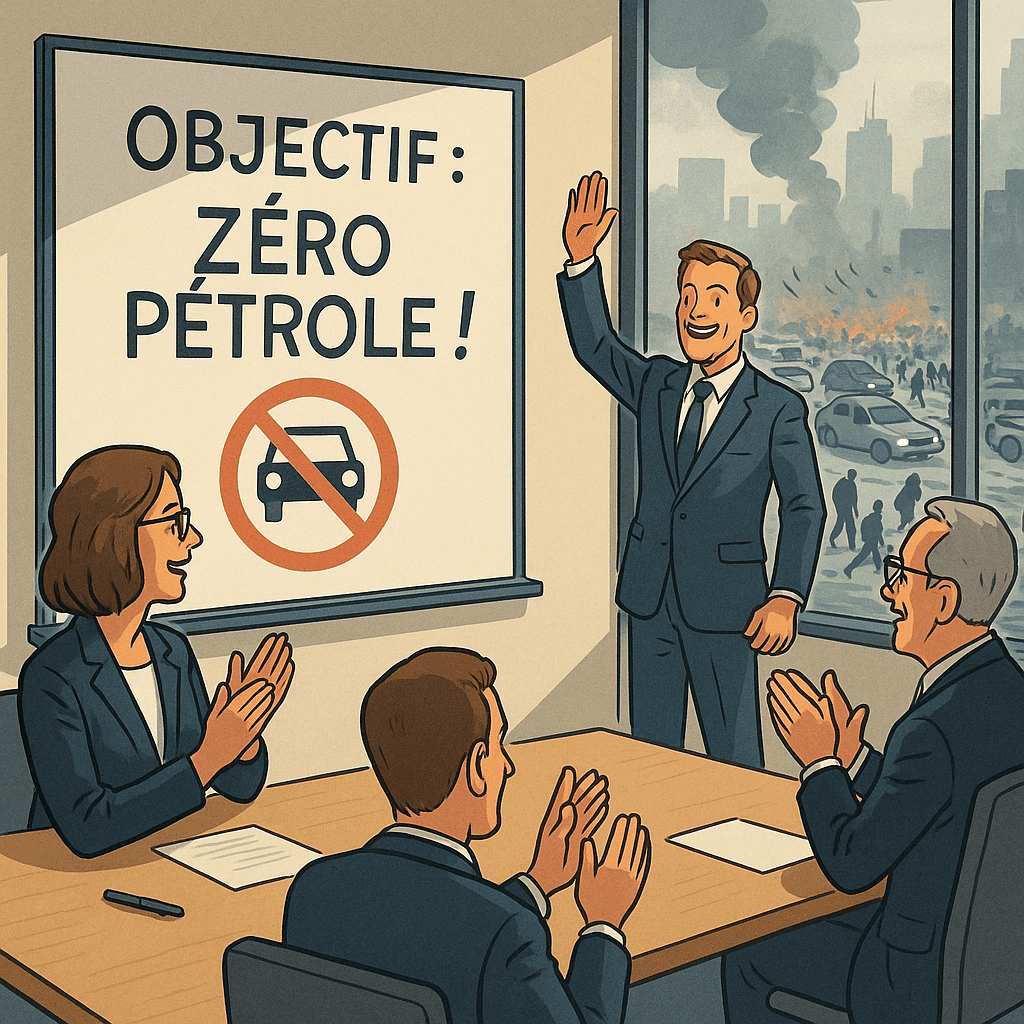

La France, forte de son savoir-faire historique dans le nucléaire et de ses capacités d’innovation, dispose d’atouts solides pour relever ce défi, porteurs d’espoir et d’avenir. Pourtant, les débats sur la transition énergétique restent trop souvent pollués par des postures idéologiques, reléguant les faits et les expertises au second plan au profit de récits simplistes ou de promesses irréalistes, comme celles d’un verdissement intégral via l’éolien ou le solaire.

Face à cette dérive, il est urgent de redonner la parole aux experts et de s’appuyer sur des analyses rigoureuses pour éclairer les choix d’aujourd’hui et de demain. C’est précisément dans cette brèche que s’engouffre Documentaire et Vérité, une équipe de passionnés qui secoue le débat énergétique avec une rigueur implacable et un amour revendiqué pour la vérité et les faits.

À travers leur documentaire choc, Nucléaire : une énergie qui dérange, vu plus de 500 000 fois, et leurs analyses ciselées sur X, ils démontent les illusions de la transition énergétique, des promesses de l’éolien aux dérives du marché carbone. Leur credo ? Remettre les faits au centre, éclairer les enjeux géopolitiques des métaux critiques ou plaider pour une réindustrialisation lucide. Poil à gratter assumé, cette association artisanale, portée par peu de moyens mais une détermination sans faille, interroge les choix d’aujourd’hui pour dessiner ceux de demain. Dans cet entretien, le réalisateur Charles Thimon revient sur leurs motivations, leur rôle de trublion et les défis d’un combat mené hors des sentiers battus.

|

Votre documentaire « Nucléaire : une énergie qui dérange » et vos analyses sur X révèlent une passion viscérale pour les enjeux énergétiques. Qu’est-ce qui vous a conduits, en tant qu’équipe, à vous emparer de ces sujets complexes et souvent polarisants, et quel moment clé vous a décidés à passer à l’action ?

Pour qui fait vœu de comprendre le monde qui l’entoure, l’énergie offre le plus fertile des terrains d’observation. C’est simple, presque tout en découle. Et cela parait si naturel qu’on aime à l’oublier. Pourtant depuis que le monde est civilisé, la sécurisation des approvisionnement en ressources énergétiques obsède nations et empires, dussent-ils pour cela coloniser des continents, remodeler des paysages ou dépeupler des régions entières…

L’importance des enjeux énergétiques demeure en revanche assez opaque pour le grand public. Par paresse, manque de moyens ou calcul, le sujet est assez mal traité dans les médias. Tant et si bien que nous avons pris la mauvaise habitude d’entendre raconter n’importe quoi et surtout de passer à côté des véritables sujets.

Passionnés par ces enjeux énergétiques et ses multiples implications, nous avons avec quelques amis fait le pari de pointer quelques-unes des contradictions engendrées par ce désir de grand verdissement. Partis d’une somme de petites indignations ne demandant qu’à s’avérer constructives, nous avons créé une association et mis en place un crowdfunding. La surprise étant qu’un très large public nous ait fait confiance. Et suite à ce premier film expliquant les tenants et aboutissants du développement des éoliennes en France (vu par plus de 800.000 personnes), nous avons ensuite pu réaliser le premier documentaire pro nucléaire français ! Ou non anti si vous préférez !

Vous portez haut la cause du nucléaire face à des vents contraires, qu’il s’agisse des écologistes radicaux ou des politiques pro-énergies renouvelables. Qu’est-ce qui forge votre certitude que cette technologie est une pièce maîtresse de l’avenir énergétique, et comment contrez-vous les arguments sur ses risques ou son obsolescence ?

Le nucléaire traîne son lot de fantasmes. Demandant moins de ressources et d’espace pour produire de façon continue et pilotable une électricité propre, ses seules dimensions physiques auraient dû lui valoir d’être partout mis en avant. Cela n’a pourtant pas été le cas. Tandis que la Banque Européenne d’Investissement a évincé tous les projets de production d’énergie nucléaire depuis 1987, la Banque mondiale n’a pas soutenu un projet nucléaire depuis 1959… Le problème n’est pas tant ce que les anti-nucléaire pensent, que l’écho disproportionné qui est donné à leur lutte. Des collectifs comme Greenpeace ou NegaWatt colorent encore l’ère du temps et influent certains décideurs bien décidés à laisser l’impression qu’ils agissent. Le dévoilement de leur stratégie nous parait important, car en dépit des réponses qu’il est en mesure d’apporter à l’urgence climatique, aux demandes de réindustrialisation, de coûts maitrisés et d’indépendance, le nucléaire continue d’être traité en passager clandestin en Europe.

En définitive, nous aimerions ne pas avoir à réfléchir sur ces questions dans une logique « nucléaire contre renouvelables », mais en termes d’optimum économique et de fiabilité du système électrique. En faisant cela de manière rigoureuse sans laisser aucune question de côté, on arriverait assez aisément à la conclusion que le nucléaire se devrait d’avoir une place prépondérante dans le mix électrique décarboné du futur.

Et si l’on veut à la fois contenir les effets du réchauffement climatique, préserver notre mode de vie sans entraver celui des autres, limiter les empreintes au sol et l’extraction minière, demeurer indépendants et garantir des prix stables… Le tout en se passant des énergies fossiles… On ne perçoit pas très bien comment cette si délicate équation pourrait se résoudre sans un développement beaucoup plus conséquent du nucléaire…

Votre travail ne se limite pas au nucléaire : vous abordez la géopolitique des métaux critiques, la réindustrialisation, les illusions de l’éolien, les dérives du marché carbone ou encore les impacts sociaux de l’énergie. Mais vos critiques se coalisent souvent autour de l’Europe. Que reprochez vous à son approche de ces questions ?

La transition se révèle être un outil politique très efficace tant elle mobilise à la fois des craintes et des réponses, bien souvent encourageantes, afin de les endiguer. Décideurs, influenceurs et militants puisent dans sa seule référence ce qui les conforte. Mais bien souvent prêchent sans mesurer les péripéties que leur vision du monde engendre. Chacun a fini par s’habituer à cette situation. Cela nous a collectivement distraits : nous nous sommes habitués à nous ‘laisser endormir’.

Profitant de l’espace, une sorte d’idéologie climato-centrée s’ingénie depuis plusieurs décennies à faire passer des vessies pour des lanternes et s’étonne à l’arrivée que les résultats ne soient pas à la hauteur des attentes. Le traitement médiatique est à ce titre instructif. Comme toute prétendue révolution, cet angélisme verdoyant se singularise par la présomption d’une « direction » du changement et d’un sens de l’histoire vers la durabilité. La novlangue dont elle est le véhicule privilégié se nourrit d’un enthousiasme naïf dont les bonnes intentions font oublier le fait qu’il met en jeu des choix fondamentaux engageant sur plusieurs décennies le niveau de vie des populations.

Dans sa façon d’ériger de façon à priori positive toute économie d’énergie, même si cela exerce une contrainte sur les foyers les plus modestes, ou à encenser toute énergie dite renouvelable, en masquant ses externalités négatives, une partie du storytelling médiatique illustre ainsi jusqu’à la caricature notre critique du fait que la croyance a pris le contrôle de la politique énergétique.

Ces diverses opérations de contournement des obstacles visent notamment à occulter le fait que l’union européenne est la seule grande région du monde où la production et la consommation d’électricité baisse ou stagne depuis plusieurs années. Elle est également la seule à considérer l’énergie comme un vulgaire bien de consommation et non comme une ressource stratégique. Enfin, elle est aussi l’unique région à avoir pris l’initiative de massivement déréguler son marché, en fragilisant la souveraineté de ses États membres tout en en affaiblissant ses opérateurs historiques.

Dans les faits, non seulement nous produisons beaucoup moins d’énergie qu’avant, mais l’énergie dont nous disposons est à la fois moins fiable – ce qui signifie qu’elle n’est pas là quand nous en avons besoin – et elle circule dans un système qui est désormais à la fois plus volatile, couteux et fragile. Cette disparité nous pénalise dans de nombreux domaines : l’innovation, la productivité, la création d’emplois et, in fine, la sécurité de l’UE elle-même.

Baignant pourtant dans une époque de franches incertitudes, il s’agirait au moins de savoir si nous sommes bien certains de comprendre ce qui nous attend et où nous mettons les pieds. Souhaitant empêcher que la transition ne persiste à demeurer un mécanisme de gentrification et de disparités socio-économiques, nous tachons notamment d’alerter sur la nécessité d’une prise en compte des rapports de force issus du nouvel échiquier mondial.

L’Europe sort d’une ère où elle dépendait des États-Unis pour sa sécurité militaire, de la Chine pour ses chaînes d’approvisionnement, et de la Russie pour son gaz et son pétrole. L’ensemble de ces hypothèses de base ayant depuis été éparpillées façon puzzle, ce qui s’est cristallisé est plus qu’une crise: c’est le reflet d’un vide stratégique majeur, c’est à dire une situation où les modèles et les idéologies sont incapables d’expliquer, de prédire et de comprendre une situation.

Le problème central est que l’UE cherche à construire l’avenir des Européens plutôt que de les laisser le dessiner à leur guise. Elle multiplie les plans de dépense en faisant mine de ne pas comprendre que les initiatives productives, les découvertes utiles, en somme le progrès, ne peuvent germer de ses désirs et de ses réglementations. Pour conjurer sa relégation, la politique européenne de l’énergie devrait commencer par enfin respecter la neutralité technologique et dépasser sa méthode de fixation d’objectifs secteur par secteur et technologie par technologie, qui rendent la transition inutilement complexe et excessivement rigide.

Avec des sorties comme « L’éolien, c’est une illusion d’optique » ou vos alertes sur la consommation de charbon, vous mettez en lumière des vérités dérangeantes. Comment votre documentaire et vos publications permettent-ils de rectifier les perceptions erronées sur les choix énergétiques actuels ?

Peu de termes sont devenus aussi rapidement courants (et à ce titre susceptibles d’être manipulés) que la transition énergétique. Malgré cela, en 2024, le monde a produit plus de charbon, de pétrole et de gaz que jamais dans l’Histoire. Et la part des combustibles fossiles dans la consommation mondiale d’énergie n’a diminué que de 86 % en 1997 à environ 82 % en 2023. Contrairement aux idées reçues, il n’y a pas eu de décarbonation absolue à l’échelle mondiale. En fait, c’est tout le contraire qui se produit. Même si sa part relative a légèrement diminué, le monde est devenu encore plus dépendant des combustibles fossiles.

À force d’entendre qu’on va en finir avec les fossiles, nous avons fini par oublier leur part. Parce que les objectifs ronflants annoncés pour 2050 sont aussi vagues qu’éloignés et que « les promesses n’engagent que ceux lui écoutent », beaucoup de dirigeants considèrent qu’il est politiquement habile et finalement pas trop risqué de s’engager à atteindre un objectif enchanté, sans se demander si un tel effort est réellement possible, et s’il justifie ses coûts et ses conséquences.

En réalité, si l’électricité a remplacé les moteurs à vapeur et les turbines dans les usines industrielles en une trentaine d’années au début des années 1900, c’est que l’électricité offrait alors d’énormes avantages économiques : moins de pertes d’énergie, une alimentation plus fiable et plus constante que les systèmes à courroie qu’elle remplaçait… En revanche, nous faisons avec d’autres le constat que la plupart des technologies renouvelables n’entraînent pas d’améliorations massives en termes de coûts ou d’efficacité énergétique. D’ailleurs si l’énergie solaire et l’éolien étaient réellement moins chers, les pays les plus pauvres du monde passeraient facilement de la pauvreté énergétique à l’abondance. Les nouvelles infrastructures énergétiques seraient toutes solaires et éoliennes. Mais tout cela ne se produit que dans les pays riches où des subventions généreuses et le back up fossile rendent possible ce doux mirage.

L’accès à une énergie abordable a stimulé l’innovation et le développement de technologies ayant transformé nos sociétés. Les remplacer seulement parce qu’on le souhaite ne suffira pas à inverser une tendance à l’oeuvre depuis toujours. Dans les faits, l’électrification des usages se révèle plus lente qu’espéré, l’innovation demande beaucoup d’argent, et ne peut, en dépit de notre degré de perfectionnement, s’absoudre des données physiques.

On ne parle par exemple jamais de ce que Vaclav Smil nomme les quatre piliers de la civilisation moderne : à savoir le ciment, l’acier, le plastique et l’ammoniac. Ces quatre matériaux, si différents dans leurs propriétés et leurs qualités, ont trois traits communs : ils ne sont pas facilement remplaçables par d’autres matériaux (certainement pas dans un avenir proche ou à l’échelle mondiale) ; nous en aurons besoin de beaucoup plus à l’avenir ; et leur production à grande échelle dépend fortement de la combustion de combustibles fossiles, ce qui en fait des sources majeures d’émissions de gaz à effet de serre.

En conséquence, la production mondiale de ces quatre matériaux indispensables requiert environ 17% de l’approvisionnement mondial en énergie primaire, et produit 25% de toutes les émissions de co2 provenant de la combustion de matières fossiles.

Tout ça pour dire que jusqu’à présent, la décarbonation en Europe a surtout impacté des gros émetteurs disposant d’alternatives assez simples à mettre en œuvre (comme le remplacement du charbon par le gaz). Mais cette décarbonation va désormais devoir toucher des domaines et des acteurs possédant beaucoup moins d’alternatives, avec des émissions plus diffuses (petites industries, agriculteurs) ou encore concerner les modes de vie des citoyens eux-mêmes (transport, logement).

Il y a ainsi tout lieu de se flatter de vouloir réduire les gaz à effet de serre, mais la question est désormais de savoir jusqu’où sommes-nous prêts à aller pour y parvenir. Car il y a quelques revers à cette quête de médaille, dont la stagnation de l’activité économique, la poursuite de la désindustrialisation et l’appauvrissement productif du continent pourraient bien évidemment faire partie…

Se berçant trop fréquemment d’illusions sur l’effet d’entraînement des vertus prétendument durables qu’elles affichent, nos élites européennes seraient au moins bienvenues d’enfin apprendre à distinguer les rêves des réalités ou, comme le disent les Anglo-Saxons, « the feel good from the do good ».

Derrière les chiffres et les analyses, quelles valeurs fondamentales guident votre engagement ?

Sans trop d’originalité, nous croyons aux vertus de la prospérité, de l’indépendance et du réalisme éthique. Et ce qui nous attriste est de constater que depuis plusieurs années l’UE s’embarque systématiquement dans des chemins opposés. En s’y penchant d’un peu plus près, on observe que la cause malléable et imprécise de « sauver la planète » l’emporte depuis trop longtemps sur les exigences de la population en matière de chaleur, de mobilité et d’alimentation électrique à un prix abordable.

La politique climatique a ainsi trop longtemps été considérée comme un problème strictement environnemental, alors qu’elle cristallise une cascade d’autres enjeux de premier ordre que l’on juge préférable d’ignorer plutôt que de vouloir y faire face. À ce titre, on ne répétera peut-être jamais assez combien l’écologisme partage de points communs avec la religion. Comme cette dernière, la doctrine de ses adeptes exige l’adhésion à des dogmes, la formation de disciples, l’expiation des péchés et l’obéissance des assujettis. L’essentiel de la démarche actuelle est de se fixer un objectif bien ronflant à atteindre, suffisamment verdi pour que son éclat suffise à le ranger dans la bonne case… évitant du même coup qu’on se penche d’un peu trop près sur sa faisabilité, ses effets collatéraux et ses coûts. L’amnésie vaut amnistie.

Si leurs hypothèses, qui vont de l’assez plausible au délirant, n’ont de limite que la seule imagination de leurs créateurs, leurs effets commencent sérieusement à se faire sentir. En imposant à tout crin l’installation d’énergies dépendantes du soleil et du vent, l’UE fragilise l’agilité du système et voit les coûts système s’envoler. Résultat ses entreprises et ses foyers les plus modestes se restreignent. Puis en imposant le passage à la voiture électrique, le continent chargé de notre avenir désorganise tout un savoir-faire, fragilise l’emploi et nous expose à de nouvelles guerres commerciales pour l’accès aux ressources. Et ne parlons pas des normes qui vampirisent notre quotidien; DPE, ZFE et autre ZAN… Est-il encore à tout le moins permis de s’interroger sur la pertinence des stratégies élaborées ? Non satisfaites de désorienter l’ensemble des consommateurs, elles ont finalement toutes en commun d’appauvrir les catégories les plus précaires, sans que ne soit sécurisé le moindre espace dans les secteurs d’avenir ni reconquis le moindre ersatz de souveraineté industrielle !

En attendant, la production mondiale de pétrole dépasse les 100 millions de barils par jour, tandis que le charbon et le gaz poursuivent leur essor… Il serait peut-être temps d’admettre que la véritable transition énergétique et la décarbonation de notre planète ne sont d’ores et déjà plus en notre pouvoir, mais entre les mains de la Chine, de l’Inde et de l’Afrique. Et qu’ils vont brûler autant de charbon, de pétrole et de gaz qu’ils le souhaitent. Ou du moins autant qu’ils pourront se le permettre. Et nous ne pouvons rien faire pour les en empêcher. Dans ces conditions, rappeler que la France pèse moins d’ 1% des émissions mondiales n’est pas une invitation à l’inaction. Cela permet à tout le moins de se rendre compte où l’on est, et de voir où il serait intéressant d’agir en priorité.

Vous n’hésitez pas à bousculer les consensus mous et à provoquer, que ce soit sur X ou dans vos productions. Comment assumez-vous ce rôle de « poil à gratter », et pensez-vous que cette posture est indispensable pour faire bouger les lignes dans un domaine aussi sclérosé que l’énergie ?

L’un des problèmes avec les questions énergétiques tient au fait que presque tout le monde a une opinion, plus ou moins bien informée. Si on ajoute à cela la propagande militante, les homélies médiatiques, les intérêts des divers lobbys et des politiques, on comprend une partie de la confusion qui règne dans ce domaine.

Partant du principe qu’une vérité douloureuse vaut mieux qu’un mensonge réconfortant, nous espérons contribuer à dépolluer le débat public d’un certain conformisme de l’illusion. L’arbre sera jugé à ses fruits. Jusqu’à il y a encore peu de temps, la lutte pour « le Vert », l’optimisme qu’il véhicule, les normes qu’il exige, et les sommes qu’il engage pouvaient à peine, sous peine d’excommunication, être discutés. Cela permettait de faire abstraction du reste. Certains aiment à penser que le vent tourne enfin et que l’heure du réalisme a sonné, mais dans les faits, cet ardent primat d’irréalité continue d’être entretenu par un wishful thinking permanent peuplé d’objectifs que l’on sait parfaitement ou inatteignables ou trop couteux pour être jamais atteints.

Croire quelque chose qui n’est pas vrai n’est pas seulement problématique ; cela correspond à la définition d’une illusion. Pour la maintenir à vif, nous pouvons notamment compter sur l’Agence Internationale de l’Énergie, institution très respectable mais qui fournit des informations tronquées dès qu’il s’agit de prospective, des prophéties découlants davantage du registre de l’idéologie que d’une vision objective et empirique des changements à venir… Ainsi, si l’on suit leurs projections, les combustibles fossiles auront été réduites à portion congrue en 2050, la Chine abandonnera vite le charbon, les parcs éoliens flottants traverseront la mer du Nord quand le solaire et l’hydrogène inonderont l’Afrique d’une énergie abordable… Les ambitions promotionnelles et les hypothèses erronées qui sous-tendent les scénarios de l’AIE et de ceux qui les suivent ont des impacts considérables compte tenu de l’importance de la fourniture d’une énergie fiable et abordable.

Le grand schisme dans les débats environnementaux sur le changement climatique nous paraît se situer entre ceux qui pensent qu’un système énergétique moderne peut être alimenté principalement par l’éolien et le solaire avec batteries et STEP, et ceux qui affirment que c’est très loin d’être suffisant. Mais en définitive, nous constatons que le grand public n’est peut-être pas prêt pour se voir présenter la transition telle qu’elle se déroule, à savoir qu’il s’agit de remplacer des équipements et des technologies efficaces et rentables par d’autres qui ne le sont pas ou beaucoup moins, et dont le développement fera de facto renchérir le prix de l’énergie !

Le souci est qu’en éludant systématiquement les questions de fond et en refusant religieusement d’affronter certaines réalités désobligeantes de face, personne n’en sort grandi. Ni la transition, ni l’économie et encore moins l’électeur.

Réaliser un tel contenu avec des moyens limités, tant financiers qu’humains, relève de l’exploit. Quels sont les obstacles les plus rudes que vous rencontrez pour porter ce projet, et dans quel domaine – financement, relais médiatique, renforts – un soutien pourrait-il faire la différence pour amplifier votre voix ?

Produire un documentaire qui parvienne à marquer les esprits nécessite pas mal de moyens, un solide réseau, des lectures, et une forme de sacerdoce…Considérant que le documentaire est la forme qui se porte le mieux aux synthèses et à la pédagogie, nous aimerions beaucoup poursuivre nos analyses des zones grises de la transition verte.. Avec un prochain film en vue sur le prix de l’électricité, il nous faudra solliciter une aide du public. L’ambition serait d’obtenir un résultat comparable à celui de notre première réalisation sur les éoliennes, où nous avons reçu près d’un millier de dons de toute la France. Ce qui en plus de nous ravir, nous a permis de disposer des moyens de nos ambitions filmiques et de notre indépendance.

En attendant, il nous reste à espérer que la cascade de crises au creux desquelles nous zigzaguons permette au moins de déciller les yeux de ceux qui en douteraient encore: nos camarades éco anxieux seraient bien plus utiles à l’humanité s’ils se concentraient davantage sur l’augmentation de l’offre énergétique plutôt que sur la suppression de la demande…

Le documentaire : Nucléaire : une énergie qui dérange

-

Sébastien Tertrais: Auteur/AutriceVoir toutes les publications Fondateur et rédacteur en chef à OHERIC-Média