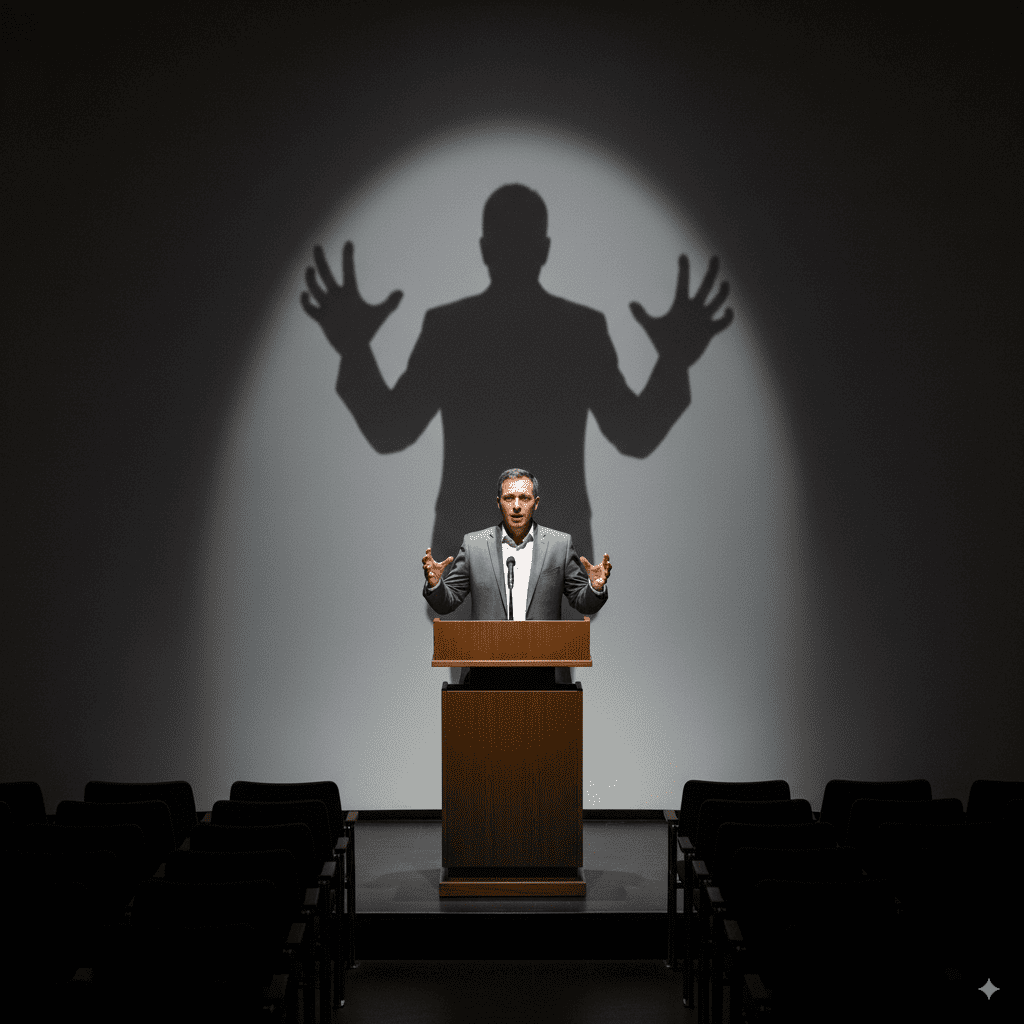

Entre débats publics et relations intimes, comment nos projections transforment l’autre en miroir de nous-mêmes.

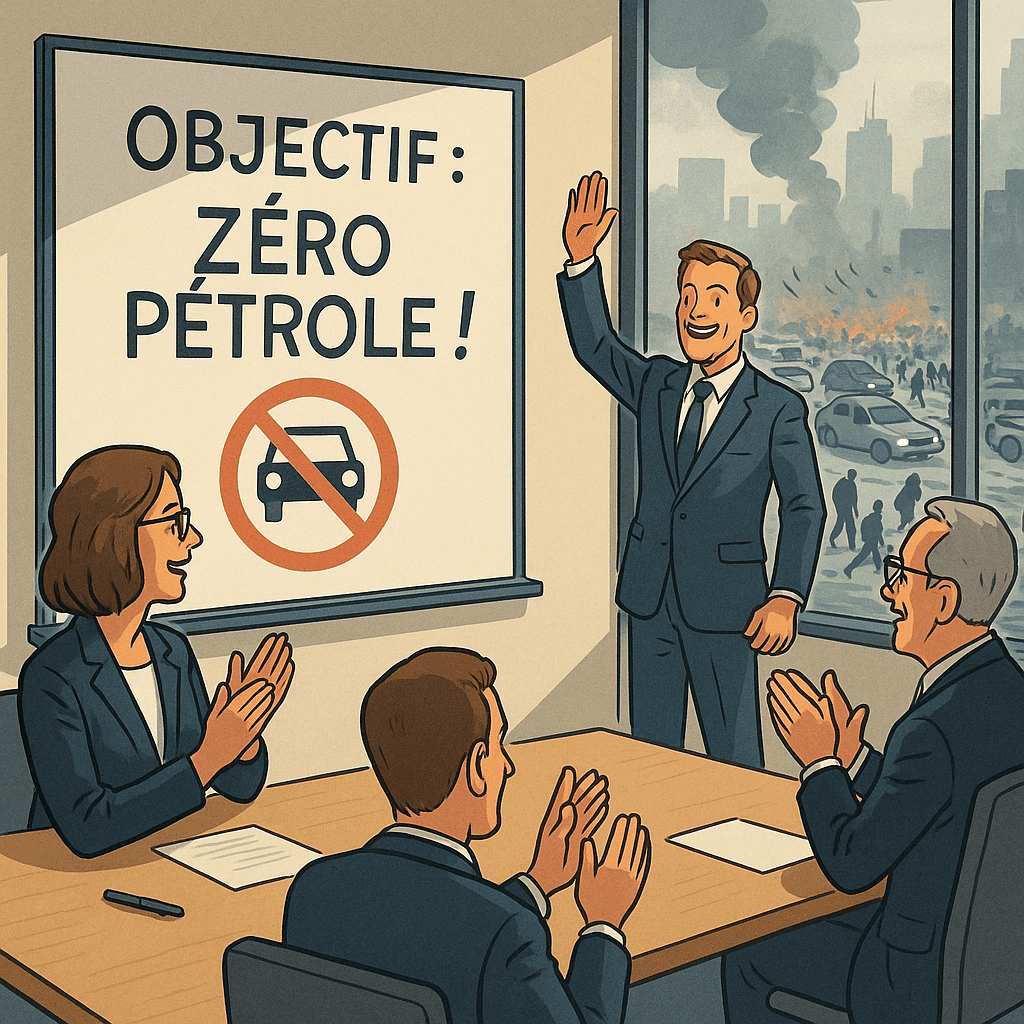

Dans le climat actuel, marqué par de fortes tensions sociopolitiques, il est fréquent de voir surgir des interprétations rapides et souvent extrêmes d’événements publics. Ce phénomène n’est pas nouveau, mais il prend une ampleur inédite avec la viralité des réseaux sociaux. Un geste, un mot, un discours deviennent aussitôt objets de polémiques et de comparaisons historiques parfois hasardeuses.

Le contexte récent : Musk, Miller et les raccourcis

On se souvient de la controverse autour d’Elon Musk : un salut de la main lors d’une convention a été interprété par certains comme un « salut nazi », alors que rien, objectivement, ne venait l’étayer. Plus récemment, lors de la cérémonie d’inhumation de Charlie Kirk, le discours de Stephen Miller a été rapproché par plusieurs commentateurs d’un texte de Joseph Goebbels datant de 1932, intitulé « The Storm is Coming ». Les parallèles se sont répandus rapidement, sans vérification minutieuse ni prise en compte des spécificités culturelles américaines.

Ces exemples illustrent la facilité avec laquelle nous projetons sur autrui nos propres peurs, colères ou croyances.

La projection : un mécanisme psychologique courant

En psychologie, la projection est un mécanisme de défense par lequel une personne attribue à l’autre ses propres pensées, émotions ou désirs, souvent inconscients. Dans un contexte collectif, ce mécanisme se transpose : une société inquiète ou polarisée a tendance à voir dans certains gestes ou discours le reflet de ses peurs les plus profondes. Autrement dit, l’autre devient une surface de projection où nous lisons moins sa réalité que notre imaginaire.

Les risques des analogies rapides

Comparer un acteur politique ou médiatique contemporain à des figures comme Goebbels ou au régime nazi entraîne des effets puissants, mais souvent réducteurs :

- Cela ferme le débat en plaçant immédiatement l’échange dans un cadre de condamnation morale absolue.

- Cela occulte les nuances en assimilant des contextes très différents.

- Cela peut alimenter la polarisation, chacun voyant dans l’autre le monstre qu’il redoute.

La projection dans l’amour : un miroir intime

La projection ne se limite pas au champ politique. Elle agit aussi dans nos relations les plus intimes, notamment en amour. Lors d’une rencontre, il est fréquent de projeter sur l’autre nos attentes, nos idéaux, nos manques. Une personne simple et généreuse peut alors devenir le réceptacle de tous les espoirs d’un partenaire en quête de l’âme sœur idéale.

Cette dynamique donne parfois des élans merveilleux au début d’une relation, mais elle peut aussi conduire à des désillusions. Car tôt ou tard, la réalité de l’autre — avec ses qualités et ses limites — se heurte à l’image que nous avions projetée. Reconnaître ce mécanisme est essentiel pour aimer vraiment la personne telle qu’elle est, et non pas telle que nous l’imaginons.

Cultiver le discernement

Qu’il s’agisse de politique ou d’amour, il est utile d’adopter une posture de vigilance critique :

- Vérifier les sources : dans le champ sociétal, lire les discours dans leur intégralité ; dans l’intime, prendre le temps de découvrir l’autre réellement.

- Distinguer la forme du fond : une rhétorique combative n’est pas forcément un projet idéologique, tout comme un geste de tendresse n’est pas forcément la promesse d’un idéal amoureux.

- Prendre du recul émotionnel : nos réactions, collectives ou personnelles, sont souvent amplifiées par nos propres peurs et désirs.

Ralentir pour mieux comprendre

Il est légitime d’être attentif aux dérives idéologiques, tout comme il est naturel de rêver en amour. Mais il est tout aussi essentiel de ne pas voir partout des échos d’un passé qui nous effraie, ou des reflets idéalisés qui nous séduisent. La projection, si elle n’est pas reconnue, peut nous enfermer dans des raccourcis qui desservent la compréhension du réel comme la qualité de nos relations.

Cultiver la nuance et la vérification des faits est une responsabilité collective. Cultiver la lucidité et l’acceptation de l’autre tel qu’il est, une responsabilité personnelle. Dans les deux cas, ralentir nos projections ouvre la voie à plus de vérité et à plus d’amour.

Critiquer, oui. Alerter, si nécessaire. Aimer, sûrement. Mais sans confondre vigilance et projection.

-

Sébastien Tertrais: AuteurVoir toutes les publications Fondateur et rédacteur en chef à OHERIC-Média

Une réponse

Excellentes analyses Sébastien. Faut apprendre à prendre du recul. Mais dans cette période où « tout doit aller vite », la superficialité (réflexion, discours, arguments) est omniprésente.

Faut que je retrouve dans quoi j’ai lu « l’effet miroir » qui peut être un complément à votre analyse.