Le militantisme, une arme à double tranchant

Le militantisme, lorsqu’il mobilise les citoyens autour de causes nobles comme la lutte contre le changement climatique, peut sembler être un moteur de progrès. Cependant, lorsqu’il se transforme en pression populiste, il peut fragiliser les décisions politiques stratégiques, parfois au détriment des intérêts nationaux et des objectifs qu’il prétend défendre. Le dossier du nucléaire en France, mis en lumière par l’Affaire du Siècle et la fermeture irréversible de la centrale de Fessenheim, illustre parfaitement ce paradoxe. En s’appuyant sur des mobilisations de masse, des ONG, soutenues par des figures médiatiques1, ont poussé l’État à des choix qui, bien qu’alignés sur des revendications écologistes, ont affaibli la souveraineté énergétique française et sa compétitivité face à des pays comme l’Allemagne. Le militantisme, en influençant les politiques publiques, peut compromettre des stratégies énergétiques rationnelles, avec des conséquences économiques et environnementales majeures.

L’Affaire du Siècle : une mobilisation populiste au service du climat ?

Lancée en décembre 2018 par quatre ONG (Notre Affaire à Tous, Greenpeace France, Oxfam France, Fondation pour la Nature et l’Homme), l’Affaire du Siècle accuse l’État français d’inaction climatique, en s’appuyant sur l’Accord de Paris (2015), qui exige des réductions rapides des émissions de gaz à effet de serre (GES) pour limiter le réchauffement à 1,5-2 °C, et la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), qui impose la protection des citoyens face aux impacts climatiques. Une pétition, portée par des personnalités comme Marion Cotillard et Cyril Dion, a recueilli plus de 2 millions de signatures en un mois, devenant la plus signée de l’histoire de France.2

Cette mobilisation massive, amplifiée par les réseaux sociaux et les médias, a exercé une pression sans précédent sur le gouvernement.

En 2021, le tribunal administratif de Paris a reconnu une « carence fautive » de l’État pour non-respect des objectifs de réduction des GES, ordonnant des réparations d’ici fin 2022. Si cette décision a été saluée comme une victoire pour la justice climatique, elle a occulté un point crucial : la France, grâce à son parc nucléaire (70,6 % de l’électricité en 2019), était déjà l’un des pays les moins émetteurs de CO2 (45 gCO2eq/kWh en 2020, contre 300 pour l’Allemagne). Les attentes de l’Accord de Paris, uniformes pour tous les pays, et la pression militante pour accélérer les énergies renouvelables (ENR) ont ignoré ce contexte, poussant la France vers des choix coûteux et contre-productifs.

La force du nucléaire français et la guerre économique avec l’Allemagne

La France bénéficie d’un mix énergétique unique, dominé par le nucléaire, qui lui assure une électricité décarbonée et compétitive (0,25 €/kWh en 2023, contre 0,40 €/kWh en Allemagne). Ce modèle contraste avec l’Energiewende allemande. Sous Angela Merkel, l’Allemagne a fermé ses centrales nucléaires (toutes arrêtées en avril 2023) pour des raisons électorales, afin de sécuriser l’apport des voix des Verts, et a massivement investi dans les EnR (46 % de l’électricité en 2023). Cette stratégie a augmenté les émissions de CO2 (dues au recours au charbon et au gaz) et les coûts énergétiques, en affaiblissant l’industrie allemande face à la France.

C’est dans ce contexte que l’Allemagne a influencé les règles européennes, comme la taxonomie verte, pour exclure le nucléaire jusqu’en 2022, afin de favoriser les EnR où elle domine (ex. : Siemens Gamesa). Cette exclusion a temporairement limité l’accès de la filière nucléaire française (EDF) aux financements verts. Voici ce qui illustre la guerre économique où les choix énergétiques deviennent des leviers de compétitivité. La France a obtenu l’inclusion du nucléaire en 2022, mais son avance énergétique a été fragilisée par des décisions internes, comme la fermeture de Fessenheim, sous pression militante.

Fessenheim et le démantèlement immédiat : une décision irréversible

La législation française impose le démantèlement immédiat des installations nucléaires après leur arrêt, comme l’explique Christian Sempéres, expert nucléaire sollicité pour ce dossier : « En France, la loi impose à l’exploitant de débuter le démantèlement dès la signature du décret de fin d’autorisation d’exploitation. » Ce principe, inscrit dans le Code de l’environnement, vise à garantir que l’exploitant (EDF) assume les coûts financiers et humains du démantèlement, et ainsi d’éviter une charge pour les pouvoirs publics. Christian Sempéres précise qu’une étape clé, le lessivage chimique du circuit primaire, réduit les risques radiologiques, mais rend le redémarrage impossible, car il endommage la cuve du réacteur. Ainsi, à Fessenheim, arrêtée en 2020, cette opération a été réalisée dès les premiers mois, rendant tout redémarrage techniquement impossible.

De plus, une centrale arrêtée depuis plus de deux ans perd son statut d’installation nucléaire de base (INB) et doit se conformer aux normes modernes (type EPR) pour être relancée, ce qui est administrativement et économiquement irréalisable pour Fessenheim. En Allemagne, en revanche, l’absence d’obligation de démantèlement immédiat permet une mise sous cocon, une conservation chimique des circuits pour éviter leur dégradation. Comme l’a souligné une représentante d’EDF lors d’une réunion publique en 2024, « les Allemands, petits malins, n’ont pas entamé leur démantèlement et ont placé leurs centrales en cocon. » Cela offre à l’Allemagne une flexibilité stratégique : ses centrales pourraient, en théorie, être redémarrées en cas de crise énergétique, contrairement à Fessenheim.

Le militantisme comme catalyseur de décisions contre-productives pour la France

La fermeture de Fessenheim, décidée sous François Hollande et confirmée sous Emmanuel Macron, répondait à des pressions militantes, notamment des ONG et des Verts, relayées par l’Affaire du Siècle. Cette décision, présentée comme un progrès écologique, a eu des conséquences paradoxales et passées sous silence :

- Perte de capacité décarbonée : Fessenheim (1 800 MW) produisait une électricité bas-carbone, et sa fermeture a accru la dépendance française aux importations fossiles (particulièrement allemandes) lors des pics de demande, augmentant les émissions de CO2.

- Affaiblissement économique : La perte de cette capacité a réduit la compétitivité française face à l’Allemagne, qui conserve une option de redémarrage nucléaire, ce qui renforce sa résilience énergétique.

- Incohérence climatique : Alors que l’Affaire du Siècle invoque l’Accord de Paris, la fermeture de Fessenheim contredit l’objectif de décarbonation, car le nucléaire reste une solution immédiate et efficace face au changement climatique.

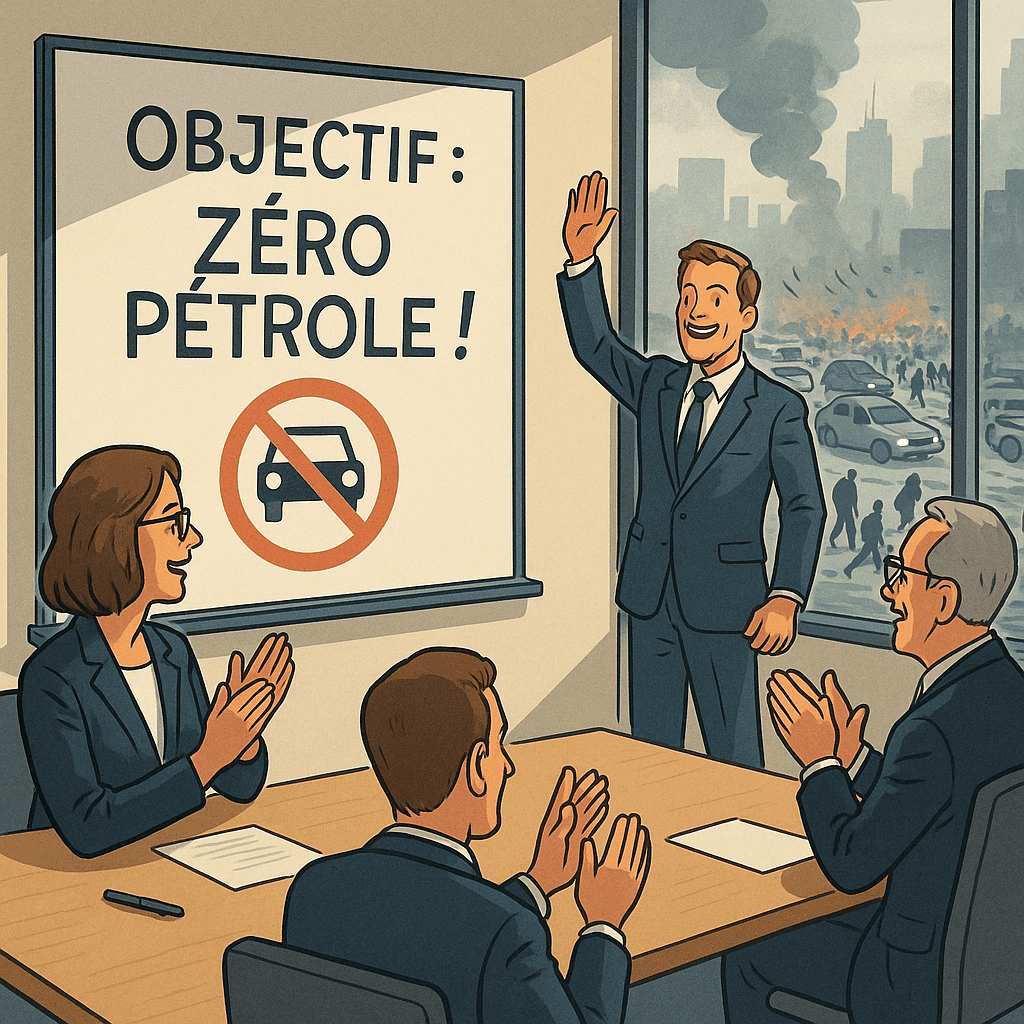

Ainsi, comme souvent, le militantisme, en mobilisant l’opinion publique via des pétitions massives et en s’appuyant sur des figures médiatiques et certains médias, a poussé l’État à privilégier des mesures symboliques (fermeture de Fessenheim, développement des EnR) au détriment d’une stratégie énergétique rationnelle. Les règles européennes, influencées par l’Allemagne, ont amplifié cette pression en imposant des objectifs d’EnR (42,5 % d’ici 2030, directive RED III) inadaptés au contexte français, déjà décarboné.

La big picture : Le militantisme, un danger pour la souveraineté énergétique

Le cas du nucléaire démontre bien comment le militantisme peut devenir un danger pour un pays lorsqu’il outrepasse la rationalité stratégique. En France, la pression populiste a conduit à des décisions qui :

- Fragilisent la souveraineté énergétique : La fermeture irréversible de Fessenheim, contrairement à la flexibilité allemande, prive la France d’une capacité décarbonée précieuse dans un contexte de crises énergétiques (ex. : guerre en Ukraine).

- Compromettent la compétitivité économique : L’Allemagne, en misant sur les EnR, a affaibli son industrie avec des coûts énergétiques élevés, mais conserve une option de redémarrage nucléaire, tandis que la France, sous pression militante, a sacrifié un atout compétitif.

- Contredisent les objectifs climatiques : En poussant pour des EnR coûteuses et intermittentes, le militantisme a négligé le rôle du nucléaire, pourtant essentiel pour respecter l’Accord de Paris.

Pour une approche équilibrée des décisions stratégiques

Le militantisme, lorsqu’il repose sur des mobilisations populistes, peut déstabiliser les décisions politiques en priorisant l’émotion et les symboles sur la raison. Le dossier nucléaire, illustré par l’Affaire du Siècle et la fermeture de Fessenheim, montre comment la France, sous pression, a pris des mesures qui affaiblissent sa position énergétique et économique face à l’Allemagne. Pour éviter que le militantisme ne devienne un danger absolu, les décideurs doivent s’informer auprès des professionnels et n’intégrer les revendications citoyennes qu’en préservant une vision stratégique, fondée sur des données scientifiques et économiques. Le nucléaire, pilier de la décarbonation française, doit être défendu comme un atout, non sacrifié sur l’autel de l’opinion publique.

-

Sébastien Tertrais: AuteurVoir toutes les publications Fondateur et rédacteur en chef à OHERIC-Média

- Notre Affaire à Tous, Greenpeace France, Oxfam France, et la Fondation pour la Nature et l’Homme, FNH, fondée par Nicolas Hulot, Marie Toussaint, eurodéputée des Verts, Cyril Dion, écrivain et réalisateur français[↩]

- La pétition Non à la Loi Duplomb — Pour la santé, la sécurité, l’intelligence collective est au jour de la publication de ces lignes à 2 125 509 signatures.[↩]

2 Responses

Merci de « remettre l’église au centre du village » en rétablissant la réalité des faits, dans ce vacarme d’imposition de la vérité d’un dogme écolo VERT de gris.

Il y a une différence fondamentale entre la transition écolo et la transition éco-logique. Alors que le nucléaire nous a aidé à sortir des centrales à charbon et au gaz au siècle dernier (*), la transition écolo est une croisade antinucléaire qui consite à faire croire qu’on peut remplacer le nucléaire par des ENR intermittentes. L’Allemagne qui a arrêté son parc nucléaire et malgré 4 fois plus d’EBNRi que nous s’apprête à construire 20 centrales aux gaz.

(*) Cf le rapport de Michel Rocard premier ministre de gauche de 1989 qui écrivait je cite « L’essentiel des gains de CO2 rendus possibles par la substitution du nucléaire aux combustibles fossiles est aujourd’hui acquis pour notre pays. » Aujourd’hui c’est 1989 !

et « nos exportations actuelles d’électricité réduisent les émissions de CO2 de nos voisins. » En 2025, c’est toujours le cas.

Le lien du rapport à télécharger https://inis.iaea.org/records/hfh13-53m08/files/50035816.pdf?download=1

En plein dérèglement et réchauffement climatique, la transition éco-logique devrait conserver tous les moyens de production très bas carbone comme le nucléaire à 4g CO2/kWh. Et en France puisque la transition électrique bas carbone est faite depuis plus de 40 ans, les investissements, soutiens, subventions publiques devraient porter sur la transition énergétique pour transformer les usages émetteurs de CO2 (pétrole, gaz) en électricité bas carbone. Et pas subventionner le plantage massif de moulins à vents et de panneaux solaires chinois. Pourquoi ? Parce qu’aujourd’hui, tous les jours, des moyens de production d’électricité bas carbone nucléaire, hydraulique, solaire et éolien baissent leur production, par manque de consommation donc maque de transition énergétique de l’état, toujours centré sur la transition antinucléaire.

Pour que l’argent public soit utile et efficace à réduire significativement les émissions de CO2, il convient de changer le logiciel de ceux qui sont au pouvoir depuis au moins 13 ans et qui ont instrumentalisé la croisade antinucléaire avec

– le dispositif ARENH qui n’avait pas d’autre objectif de casser les reins du budget d’EDF et rendre impossible son autofinancement du nouveau nucléaire,

– l’assassinat politique de Fessenheim, pour 5% de voix VERTES que le président actuel n’a pas eues et n’aura pas

– la vente d’Alstom pour une bouchée de pain puis le rachat au prix fort

– l’avortement du projet ASTRID qui devait relancer les réacteurs de type Creys Malville arrêté aussi par dogmatisme alors qu’elle fermait le cycle du combustible pour un meilleur développement durable.

Etc.

Le problème n’est pas énergétique. Il est culturel.

Comme souvent de la part de cet auteur , un éclairage avec discernement dans cet article.

Si seulement le service de presse de l’Elysée pouvait en prendre connaissance ….