Illustration : L’École d’Athènes – Raphaël (1510-1511).1

Des problèmes en apparence, pas en essence

L’actualité nous laisse penser que nous avons des problèmes avec la délinquance, l’instruction, l’éducation, l’économie, l’insertion, le chômage, les retraites, la justice, l’immigration… Ce sont en effet ces sujets qui reviennent souvent à la une et qui sont au cœur des préoccupations de la majorité des Français. Mais c’est un leurre. Ces sujets ne constituent pas en eux-mêmes des problèmes. Ce sont des phénomènes de société, c’est même l’histoire de l’humanité qu’un groupe social soit confronté à des comportements inappropriés d’un ou plusieurs de ses membres, qu’il lui faille éduquer les enfants afin de les préparer à la vie en groupe. Au sein d’un groupe, il faut penser au partage des tâches, à la répartition des dépenses, à la mutualisation de certaines ressources, à l’entraide de ceux qui rencontrent une difficulté, passagère ou pas, au soutien des anciens. Tout groupe a besoin de règles pour vivre ensemble, et les écarts sont traités par un arbitre, quelqu’un qui fait autorité, désigné par ses pairs. Et comme tout groupe, il attirera des personnes qui souhaitent en faire partie.

Nous n’avons donc pas un problème avec ces sujets. Ils sont inhérents à vie en société. Rien de plus, rien de moins.

Le vrai problème : l’aveuglement organisé

Les problèmes se situent ailleurs.

Nous avons des problèmes avec ceux qui nient certaines réalités et ceux qui nous empêchent de poser un diagnostic, d’en parler et de dégager des hypothèses de remédiation. Ici se situent d’ailleurs plusieurs problèmes.

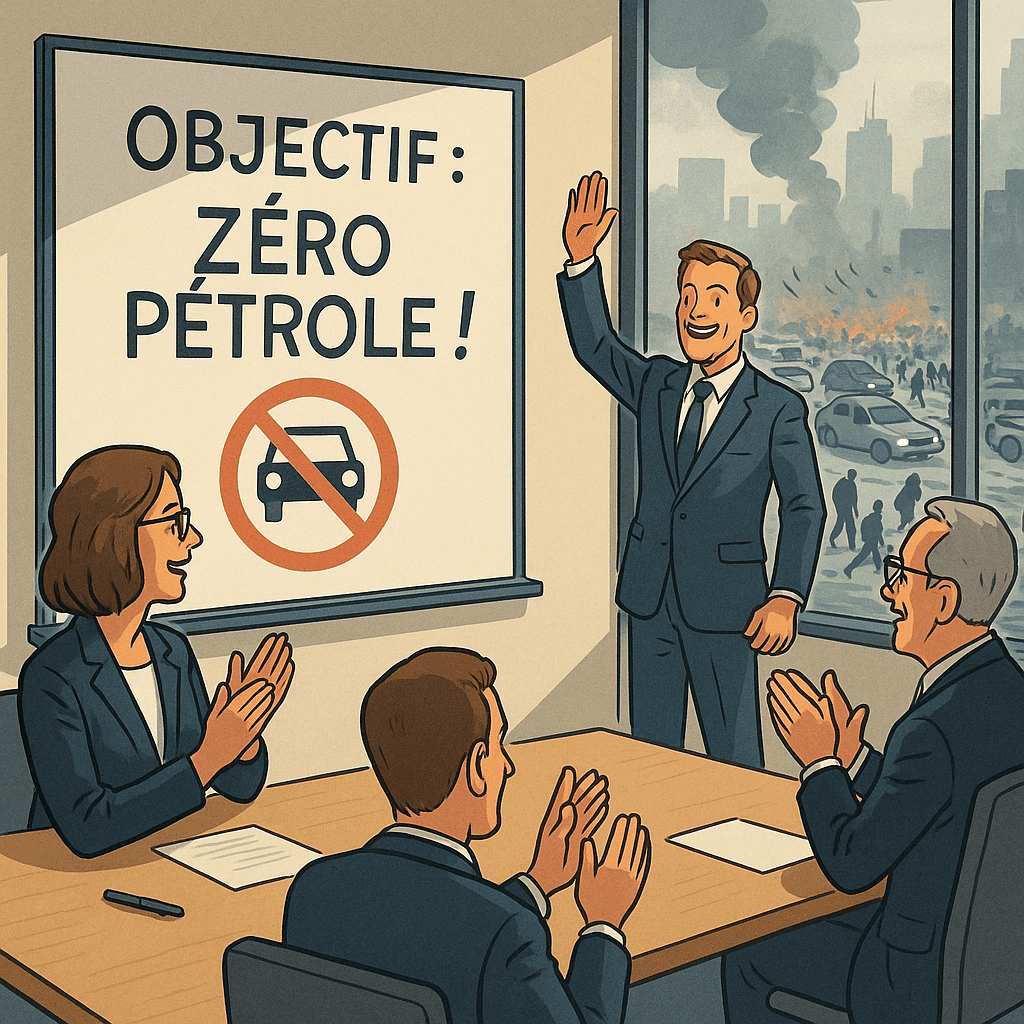

Nous avons des problèmes avec des gens ignorants, peu expérimentés, sûrs d’eux, dogmatiques. Nous avons un problème avec des individus qui ont fait un commerce des causes qu’ils prétendent défendre. Tous ont besoin que ces problèmes s’aggravent et aucun d’eux ne promeut de solutions qui ont fait leur preuve. Sur l’environnement, par exemple, lorsqu’une solution apporte satisfaction, elle est adoptée par tous. Or, la plupart du temps, les solutions avancées par ces personnes ont de nombreux inconvénients ou ne tiennent la route qu’à force de lourdes contraintes règlementaires ou de coûteuses subventions.

De fait, nous avons un problème avec

- des acteurs politiques qui nient ou qui mentent, qui transforment la réalité, tronquent les rapports, escamotent certaines informations, retiennent certaines données,

- les médias du service public qui occultent systématiquement certaines réalités et s’évertuent à vouloir montrer au Français le monde tel qu’ils voudraient qu’il soit,

- des personnes dont le titre confère une certaine autorité et qui la dévient à des fins idéologiques,

- des institutions et des organisations qui fuient la réalité, tirent profit de son instrumentalisation et de l’aggravation des difficultés,

- un grand nombre d’associations ou de collectifs dont la gestion est opaque et qui bénéficient d’aides publiques sans véritable contrôle de leur efficacité. Ces structures, parfois créées avec de nobles intentions, finissent trop souvent par s’installer dans un entre-soi idéologique, se coupant des réalités de terrain. Leur survie dépend bien plus de leur capacité à entretenir un discours alarmiste que de la résolution concrète des problèmes. Or, quand on se nourrit du problème, on ne peut pas sérieusement vouloir sa disparition.

L’urgence de l’expertise, la place des faiseurs

Nous avons un problème avec une société dans laquelle l’expertise est continuellement marginalisée, où le doute méthodique est perçu comme de la contestation inutile, où l’on préfère des slogans simples aux analyses complexes. Pourtant, c’est précisément dans cette complexité que résident les solutions durables. Il ne s’agit pas de donner raison systématiquement aux techniciens, mais de leur faire une place dans le débat, de leur permettre d’éclairer les décisions publiques avec des faits, des chiffres, des expériences de terrain. Les décisions sont prises dans une bulle, loin des réalités que vivent les citoyens et les professionnels.

C’est pourquoi il est fondamental de redonner la parole à ceux qui savent. Aux enseignants qui constatent les effets de décennies de réformes mal pensées. Aux travailleurs sociaux qui voient les mécanismes de l’exclusion se répéter. Aux magistrats, aux policiers, aux infirmiers, aux agriculteurs, aux chercheurs… Tous ont des choses à dire, non pour se plaindre, mais pour contribuer. Leur expertise ne doit pas être un recours de dernier ressort, mais une source permanente de réflexion et d’action.

Car si l’on veut que les décisions publiques soient mieux pensées, mieux appliquées et mieux acceptées, alors il faut que ceux qui les vivent et les comprennent soient parties prenantes du processus. Cela suppose d’avoir le courage de confronter les idées, d’écouter ceux qui ne parlent pas comme nous, de sortir des clivages binaires. Cela suppose aussi d’éduquer chacun à la complexité, à l’humilité intellectuelle, à la patience du réel.

C’est à cette condition que nous pourrons, à terme, faire émerger une nouvelle génération de décideurs : des élus conscients, formés, ouverts, connectés aux enjeux de terrain et désireux de faire évoluer la société non en fonction de dogmes, mais à partir d’un diagnostic lucide et partagé.

La démocratie ne peut fonctionner durablement si elle est privée de connaissance. Donner la parole aux experts, aux connaisseurs, ce n’est pas renoncer à l’avis citoyen, c’est lui donner une base solide pour s’exprimer. C’est construire une société adulte, capable de faire face à ses défis sans se raconter d’histoires.

Mais encore faut-il poser le bon diagnostic. Car sans une compréhension fine et sincère des causes, nous ne faisons qu’agiter des symptômes. Un bon diagnostic, c’est accepter de regarder le réel tel qu’il est, sans le travestir, sans y plaquer une idéologie. C’est écouter, recouper, confronter les analyses, en se dégageant de nos certitudes pour se rapprocher de la vérité. Et c’est à partir de là qu’on peut agir de manière responsable.

C’est aussi le moment de faire une place aux faiseurs, à ceux qui construisent, réparent, innovent, enseignent, accompagnent, soignent, cultivent. Ce sont eux, les piliers silencieux de notre société. Ce sont eux qui, souvent dans l’ombre, portent la résilience du pays. Leurs retours d’expérience, leurs idées concrètes, leur intelligence pragmatique valent bien plus que les grandes déclarations. Ils ne réclament pas la lumière, mais la considération. Et c’est à nous tous de la leur accorder.

Transmission, maturité, éveil collectif

Nous avons une responsabilité morale : honorer et préserver l’héritage de nos aînés, dans l’intérêt de nos enfants et des enfants de nos enfants. Les générations précédentes nous ont légué des institutions, des savoirs, des droits, un cadre de vie que nous avons le devoir de transmettre, enrichi si possible, défiguré jamais. Il ne s’agit pas de sanctuariser le passé, mais de s’en inspirer pour construire l’avenir. La transmission ne peut plus être vue comme une option : c’est un impératif.

Cela appelle une maturité politique. Une forme de gravité. Car gouverner, décider, orienter une société dans un monde complexe, ce n’est pas un exercice d’improvisation. Ce n’est pas un concours de communication ou un tremplin pour une carrière personnelle. Cela demande du temps, de la rigueur, une capacité à s’inscrire dans la durée et à assumer la lenteur parfois nécessaire du réel.

« Aux âmes bien nées, la valeur n’attend point le nombre des années », écrivait Corneille. Mais cette citation, souvent galvaudée, ne doit pas être détournée de son sens. Elle ne signifie pas que la jeunesse, par sa seule audace ou sa fraîcheur, serait prête à gouverner sans préparation ni expérience. Elle dit seulement que le talent peut émerger tôt, que la valeur peut se révéler jeune. Mais cela n’efface en aucun cas le besoin d’apprentissage, d’ancrage et de confrontation au réel. La jeunesse n’est pas une garantie de clairvoyance, encore moins de lucidité, pas plus que la nouveauté n’est un gage de compétence. Dans un monde aussi complexe que le nôtre, l’engagement politique ne peut se réduire à de bonnes intentions.

Nous devons donc collectivement élever le niveau. En exigeant des débats mieux informés. En valorisant ceux qui savent. En redonnant à l’action publique sa noblesse : celle d’être utile, efficace et juste. C’est ainsi que nous préparerons un avenir à la hauteur des enjeux. Et c’est ainsi que nous pourrons, peut-être, retrouver confiance les uns dans les autres.

-

Sébastien Tertrais: Auteur/AutriceVoir toutes les publications Fondateur et rédacteur en chef à OHERIC-Média

- La tapisserie L’École d’Athènes – Raphaël (1510-1511), est un sommet de l’art classique, réunissant les figures majeures de la pensée grecque : Platon, Aristote, Socrate, Pythagore, etc. C’est un hymne à l’intelligence collective, au débat éclairé, à la recherche de la vérité. Une image parfaite pour illustrer l’appel à une démocratie fondée sur le savoir et la raison.[↩]